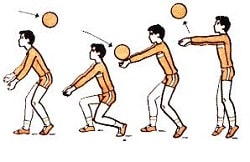

Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

I. Теоретическая часть проекта.Содержание книги Поиск на нашем сайте

1. История календаря и часов. 2. Время поясное, местное и среднее солнечное 3. Определение места расположения солнечных часов на пришкольном участке на основе магнитного склонения. 4. Определение общего вида солнечных часов. 5. Заключение. II. Практическая часть проекта 1. Расчетные задания. 2. Создание макета солнечных часов. 3. Определение места расположения солнечных часов на пришкольном участке. 4. Выбор цветов для клумбы, посадка. 5. Вывод: проект не закончен. Создание фильма. 6. Смета расходов проекта. III. Список литературы IV. Протокол совещаний по проекту.

Теоретическая часть проекта История календаря и часов. Из истории календарей. Календарь - система счисления длительных промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена времени года. Первое из этих явлений определяет единицу меры времени- сутки; второе- синодический месяц, средняя продолжительность которого равна 29,5306 сут.; третье - тропический год, равный в среднем 365,2422сут. Стремление хотя бы до некоторой степени согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи, разными народами было создано много различных календарей, которые можно разделить на три главных типа: лунные, солнечные и лунно-солнечные. В основе лунных календарей лежит продолжительность синодического месяца, в основе солнечных- продолжительность тропического года, а лунно-солнечные основаны на обоих этих периодах. Лунный календарь. Родина его - Вавилон. Год в этом календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или по 30 дней. Мусульманский лунный календарь существует в настоящие время ряде арабских стран. Количество дней в месяцах в этом календаре меняется с таким расчётом, чтобы первое число месяца начиналось с появления на небе «нового месяца», то есть в новолуние. Продолжительность года – 354 или 355 средних солнечных суток, он короче солнечного года на 11 суток. Лунно-солнечный календарь. Этот календарь был более совершенен, в нём лунные месяцы приблизительно согласуются с солнечным годом. Один из первых таких календарей появился в начале I тысячелетия до н. э. в Древней Греции. Год делился на 12 месяцев, каждый из которых начинался с новолуния. Для связи же с временами года (солнечным годом) периодически вставлялся дополнительный 13 – й месяц. Солнечный календарь. Один из первых солнечных календарей зародился в Древнем Египте за несколько тысячелетий до нашей эры. Египтяне заметили, что наступление летнего солнцестояния связано с первым предутренним восходом Сириуса (α Большого Пса), самой яркой звезды неба. Было замечено также, что предутренние восходы Сириуса приблизительно совпадают с началом разлива Нила. А для египтян разливы Нила имели исключительно большое хозяйственное значение, так как от них зависел урожай главнейших злаковых культур. Наблюдения появления Сириуса позволили определить продолжительность года, которая сначала была принята равной 360, а затем 365 суткам. На основе этих наблюдений был разработан календарь. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Год был разделён также на 3 сезона по 4 месяца в каждом: время разлива Нила, время сева, время сбора урожая. После уточнения продолжительности солнечного года (365 суток вместо 360) дополнительные 5 дней прибавлялись в конце года. Римский календарь. Солнечный календарь, которым пользуются сейчас почти все страны мира, ведёт свою родословную от календаря древних римлян. Точных сведений о времени зарождения римского календаря нет. Около середины VIII в. до н.э. римляне использовали календарь, в котором год состоял из 10 месяцев и содержал 304 дня. В VII в. до н.э. была произведена реформа римского календаря: к календарному году добавили ещё 2 месяца, а число дней увеличили до 355. Но всё же календарный год был короче тропического более чем на 10 суток, и календарные числа с каждым годом всё менее соответствовали явлениям природы. Чтобы устранить это несоответствие, каждые два года вставлялся добавочный месяц, который содержал попеременно то 22, то 23 дня. Юлианский календарь (старый стиль). Новая реформа римского календаря была произведена в 46 г. до н.э. римским государственным деятелем и полководцем Юлием Цезарем. Счёт по новому календарю, получившему название юлианского, начался с 1 января 45 г. до н.э. В юлианском календаре 3 года подряд содержат по 365, а каждый четвёртый – 366 суток. Годы продолжительностью в 365 суток называются простыми, а в 366 – високосными. Високосными считаются те годы, номера которых делятся на 4 без остатка. В високосном году в феврале 29 дней, а простом – 28. Продолжительность года в юлианском календаре в среднем за 4 года равна 365,25 средних солнечных суток, то есть календарный год длиннее тропического всего лишь на 0, 0078 суток. Но за 128 лет расхождение – одни сутки, а за 400 лет – около 3. С течением времени календарь запаздывал всё более и более. Григорианский календарь (новый стиль). Весеннее равноденствие по юлианскому календарю в XVI в. Отстало уже на 10 дней, что осложняло расчёты церковных праздников. В связи с этим тогдашний глава католической церкви папа Григорий XIII создал специальную комиссию. Она должна была исправить календарь так, чтобы весеннее равноденствие вернулось к 21 марта и больше не отставало от этой даты. Было решено после четверга 4 октября 1582 г. пропустить в счёте 10 суток, и следующий день считать пятницей 15 октября, а в будущем соблюдать «правило високосов». Согласно этому правилу, «вековые» годы, оканчивающиеся на два нуля, являются високосными только в том случае, если они делятся на 400. Новая система календаря стала назваться григорианским календарём, или новым стилем (в отличие от юлианского календаря, который стали называть старым стилем). Григорианский календарь был введён в большинстве европейских стран в течение XVI – XVII вв. В нашей стране на новый стиль перешли в 1918 году. По декрету Советского правительства вместо1 февраля стали считать 14 февраля, так как расхождение юлианского и григорианского календарей к этому времени составило уже 13 суток. Начало года. Начало календарного года (новый год) – понятие условное. В прошлом в некоторых странах новый год начинался и 25 марта, и 25 декабря, и в другие дни. Установление 12 месяцев в году и 7 дней в неделе имеет астрономическое обоснование, но, по сути дела, также условно и сохраняется до сих пор по традиции. Условным является и выбор начала счёта годов, то есть установление эры. В прошлом существовало несколько сот различных эр, связанных либо с реальными событиями (возведением на престол монархов, олимпиадами), либо с легендарными (основание Рима), а чаще всего с религиозными событиями (сотворение мира, рождение Христа). В Х в., с принятием христианства, в Древнюю Русь перешло и летосчисление, применявшееся римлянами: юлианский календарь, римские наименования месяцев и семидневная неделя. Счёт годов в нём вёлся от «сотворения мира», которое якобы произошло за 5508 лет до н.э. Год начинался с 1 марта, когда приступали к сельскохозяйственным работам. Так продолжалось до конца XV в., когда начало года было перенесено на 1 сентября. Указом Петра I (от 15 декабря 1699 г.) в 1700 г. в России были введены христианское летосчисление и начало года с 1 января. Указом предписывалось день после 31 декабря 7208 г. от «сотворения мира» считать с 1 января 1700 г. от «рождества Христова». Такая система счёта лет теперь принята большинством государств и называется нашей или новой эрой (н.э.). Единицы измерения времени. Современные единицы измерения времени основаны на периодах обращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также обращения Луны вокруг Земли. Такой выбор единиц обусловлен как историческими, так и практическими соображениями: необходимостью согласовывать деятельность людей со сменой дня и ночи или сезонов. Исторически основной единицей для измерения коротких интервалов времени были сутки. В результате деления суток на меньшие временны́е интервалы одинаковой длины возникли часы, минуты и секунды. Происхождение деления, вероятно, связано с двенадцатеричной системой счисления, которой придерживались в древнем Шумере Сутки делили на два равных последовательных интервала (условно день и ночь). Каждый из них делили на 12 часов. Дальнейшее деление часа восходит к шестидесятеричной системе счисления. Каждый час делили на 60 минут. Каждую минуту — на 60 секунд. Виды часов. Путь, пройденный человечеством с глубокой древности до наших дней, можно представить различным образом - можно описать его как вереницу великих событий, как серию биографий великих людей, можно отразить этот путь через историю философии, литературы или искусства, через историю войн и еще многими другими способами. По крайней мере 4000 лет назад уже повсюду существовали часы различной степени сложности. Первыми попытались их сделать египтяне, которые изобрели звездные часовые карты, и можно было определить ночное время, наблюдая за подъемом звезд. Что касается дневного времени, то поздние египтяне изобрели теневые часы. Тень от поперечной балки постепенно пересекала ряд меток от восхода и до заката солнца. Набор инструкций для изготовления таких часов был найден в могиле фараона Сети I, который правил примерно в 1300 году до н.э. Такие простые теневые часы были предшественниками солнечных. Песочные часы. Песочные часы используются людьми с глубокой древности. Это довольно точный прибор для измерения времени, но он имеет один существенный недостаток — с его помощью можно отмерять только небольшие интервалы времени. Однако люди по сей день продолжают использовать песочные часы в быту. Существует множество версий о том, как именно были придуманы песочные часы. По одной из них этот измеритель времени появился в Европе примерно в VIII веке.

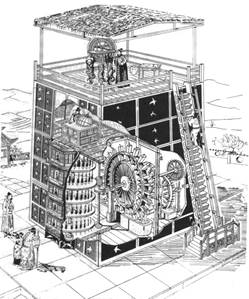

Водяные часы. Водяные часы — известный со времён ассиро-вавилонян и древнего Египта прибор для измерения промежутков времени в виде цилиндрического сосуда с истекающей струёй воды. Был в употреблении до XVII века. Имеют схожий с песочными часами принцип действия, основанный на перетекании воды из одного сосуда в другой.

Огневые часы. Первые огневые - свечные часы появились в начале XIII века. Эти очень простые часы в виде длинной тонкой свечи с нанесенной по ее длине шкалой, сравнительно удовлетворительно показывали время, а в ночные часы они еще и освещали жилище. Свечи, применявшиеся для этой цели, были длиной около метра. Отсюда и происходит обычай измерять длину ночи количеством сгоревших за ночь свечей. К боковым сторонам свечи обычно прикрепляли металлические штырьки, которые по мере выгорания и таяния воска падали, и их удар по металлической чашке подсвечника был своего рода звуковой сигнализацией времени. Механические часы Первые упоминания о башенных колесных часах в Европе приходятся на границу XIII и XIV веков. Механические часы используются и по сей день. Маятником здесь служит специальный балансир, который представляет собой специальное колесико. В механических часах с ручным заводом используется специальная пружинка, которая закручивается и приводит в работу весь механизм. К сожалению, такие часы работают неточно, расхождение с точным временем в них может достигать 45 секунду в сутки. Механические часы с автозаводом сегодня являются одним из наиболее популярных видов наручных часов. Основной недостаток таких часов состоит в том, что они намного тяжелее кварцевых часов. Кварцевые часы Кварцевые часы работают благодаря кварцевому кристаллу, который активизируется за счет электрического тока. Такие часы работают на батарейках. Первые кварцевые часы появились лишь в 1960-е годы. Атомные часы Атомные часы на сегодняшний день являются самым точным видом часов. Они отклоняются от точного времени на 1 секунду каждые 30 миллионов лет. Принципом работы в таких часах являются собственные колебания атомов и молекул. Роль осциллятора в таких часах выполняют определенные группы атомов, в основном используется цезий, также используют стронций, кальций и рубидий. Совсем недавно были разработаны часы, на основе атома ртути. В настоящий момент атомные часы применяются исключительно в науке и технике. В повседневной жизни атомные часы пока не получили должного распространения. Солнечные часы. Со́лнечные часы́ — устройство для определения времени по изменению длины тени от гномона и её движению по циферблату. Появление этих часов связано с моментом, когда человек осознал взаимосвязь между длиной и положением солнечной тени от тех или иных предметов и положением Солнца на небе. Древнейшим инструментом для определения времени служил гномон. Изменение длины его тени указывало время суток. О таких простейших солнечных часах упоминается в Библии.

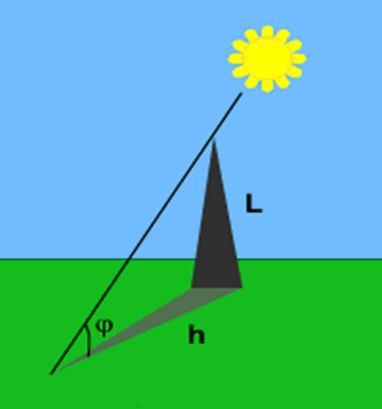

Угол под которым ставился гномон, определялся формулой: tgφ = L / h Древний Египет. Первое известное описание солнечных часов в Древнем Египте — надпись в гробнице Сети I, датируемая 1306—1290 гг. до н. э. Там говорится о солнечных часах, измерявших время по длине тени и представлявших собой прямоугольную пластину с делениями. На одном конце её прикреплён невысокий брусок с длинной горизонтальной планкой, которая и отбрасывала тень. Конец пластины с планкой направлялся на восток, и по меткам на прямоугольной пластине устанавливался час дня, который в Древнем Египте определялся как 1/12 промежутка времени от восхода до заката. После полудня конец пластины направлялся на запад. Сделанные по такому принципу инструменты также были найдены. Один из них восходит ко времени правления Тутмоса III и датируется 1479—1425 гг. до н. э., второй — из Саиса, он на 500 лет моложе. На конце у них есть только брусок, без горизонтальной планки, а также имеется желобок для отвеса для придания устройству горизонтального положения Древний Китай. Первое упоминание о солнечных часах в Китае, вероятно, задача о гномоне, приводимая в древнем китайском задачнике «Чжоу-би», составленном около 1100 г. до н. э. В эпоху Чжоу в Китае применялись экваториальные солнечные часы в виде каменного диска, устанавливаемого параллельно небесному экватору и пронизывающего его в центре стержня, устанавливаемого параллельно земной оси. В эпоху Цин в Китае изготавливали портативные солнечные часы с компасом: либо экваториальные — опять-таки со стержнем в центре диска, устанавливаемого параллельно небесному экватору, либо горизонтальные — с нитью в роли гномона над горизонтальным циферблатом. Древняя Русь и Россия В древнерусских летописях часто указывался час какого-то события, это наводило на мысль, что в то время на Руси уже использовались определенные инструменты или объекты для измерения времени по крайней мере днём. Черниговский художник Георгий Петраш обратил внимание на закономерности в освещении Солнцем ниш северо-западной башни Спасо-Преображенского собора в Чернигове и на странный узор («меандры») над ними. На основании более подробного их изучения он высказал предположение, что башня представляет собой солнечные часы, в которых час дня определяется освещением соответствующей ниши, а меандры служат для определения пятиминутного интервала. Подобные особенности были отмечены и у других храмов Чернигова, и был сделан вывод, что солнечные часы в Древней Руси применяли ещё в XI веке. Типы солнечных часов. Солнечные часы могут быть разных видов, но в основном встречаются три типа: Экваториальные. Их циферблат (кадран) расположен параллельно экватору, а та часть, которая отбрасывает тень – гномон), в виде металлического стержня параллельна земной оси. Разметка на циферблате таких часов идет через каждые 15 градусов.

Равные угловые промежутки (t=15°) между соседними часовыми делениями, как на циферблате обычных часов, и перпендикулярность гномона кадрану являются основными преимуществами экваториальных солнечных часов над горизонтальными и вертикальными. Главный недостаток экваториальных солнечных часов — то, что они, в отличие от горизонтальных, будут работать только от дня весеннего равноденствия до дня осеннего равноденствия (в Северном полушарии весеннее равноденствие — в марте, осеннее — в сентябре, в Южном полушарии весеннее равноденствие — в сентябре, осеннее — в марте). В остальную часть года они работать не будут, поскольку Солнце будет находиться по другую сторону от плоскости небесного экватора, и вся верхняя поверхность кадрана будет в тени. Горизонтальные. В них плоскость кадрана параллельна горизонту, а гномон выполнен в виде треугольника, со стороной наклоненной к плоскости циферблата на угол, равный географической широте данной местности. Направлена стрелка на север, а деления на сектора (часы) производятся по формуле. Такие часы показывают время весь год, но зимой и поздней осенью их показания не совсем точны.

Если обозначить географическую широту места установки часов через φ, количество часов до полудня (после полудня) через m, то угол между полуденной линией и соответствующим часовым делением на часах α можно определить по формуле

Вертикальные. Их циферблат расположен вертикально и размещается на стенках зданий, столбах, заборах и других вертикальных плоскостях. Кадран в них должен быть направлен строго на юг и должен быть перпендикулярно полуденной линии или под острым углом к ней. Гномон в таких солнечных часах закрепляется выше центра циферблата и должен быть отклонен на угол, равным 90 градусам за вычетом географической широты данной местности.

|

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 1195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.119 (0.013 с.) |