Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Оценка функционального состояния нервной системы спортсменовСтр 1 из 7Следующая ⇒

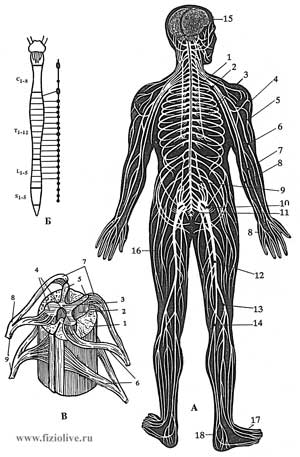

Оценка функционального состояния нервной системы спортсменов Содержание статьи «Оценка функционального состояния нервной системы спортсменов»: Методы исследования нервной системы Исследования нервной системы, анализаторы Kлассификация рецепторов Исследование вегетативной системы Висцеральные рефлексы и симптомы их нарушения Центральная нервная система (ЦНС) — самая сложная из всех функциональных систем человека (рис. Центральная и периферическая нервная система). В мозгу находятся чувствительные центры, анализирующие изменения, которые происходят как во внешней, так и во внутренней среде. Мозг управляет всеми функциями организма, включая мышечные сокращения и секреторную активность желез внутренней секреции. Центральная и периферическая нервная система (А, Б, В)

А: 1 — диафрагмальный нерв, 2 — плечевое сплетение, 3 — межреберные нервы, 4 — подмышечный нерв, 5 — мышечно-кожный нерв; 6 — лучевой нерв, 7 — срединный нерв, 8 — локтевой нерв, 9 — поясничное сплетение, 10 — крестцовое сплетение, 11 — срамное и копчиковое сплетение, 12 — седалищный нерв, 13 — малоберцовый нерв, 14 — большеберцовый нерв, 15 — головной мозг, 16 — наружный кожный нерв бедра, 17 — латеральный тыльный кожный нерв, 18 — большеберцовый нерв. Б: сегменты спинного мозга. В: Спинной мозг: 1 — белое вещество, 2 — серое вещество, 3 — спинномозговой канал, 4 — передний рог, 5 — задний рог, 6 — передние корешки, 7 — задние корешки, 8 — спинномозговой узел, 9 — спинномозговой нерв.

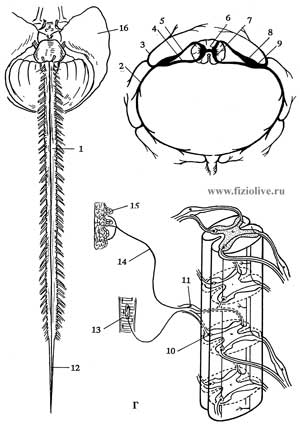

Центральная и периферическая нервная система (Г)

Г: 1 — спинной мозг, 2 — передняя ветвь спинномозгового нерва, 3 — задняя ветвь спинномозгового нерва, 4 — передний корешок спинномозгового нерва, 5 — задний корешок спинномозгового нерва, 6 — задний рог, 7 — передний — рог, 8 — спинномозговой узел, 9 — спинномозговой нерв, 10 — двигательная нервная клетка, 11 — спинномозговой узел, 12 — концевая нить, 13 — мышечные волокна, 14 — чувствительный нерв, 15 — окончание чувствительного нерва, 16 — головной мозг.

Главная функция нервной системы состоит в быстрой и точной передаче информации. Сигнал от рецепторов к сенсорным центрам, от этих центров — к моторным центрам и от них — к эффекторным органам, мышцам и железам, должен передаваться быстро и точно.

В коре головного мозга насчитывается до 50 миллиардов нервных клеток (нейронов), объединенных в сложнейшую сеть. Отдельные клетки при помощи отростков соединяются между собой, каждая из них связана с несколькими тысячами других клеток коры большого мозга, образуя сложные функциональные системы (схема Функциональная система по П.K. Анохину). Нервные клетки могут находиться в состоянии возбуждения или торможения. Эти два основных процесса характеризуются силой, подвижностью и уравновешенностью. В основе функционирования нервной системы лежат безусловные и условные рефлексы. Особенности характера (темперамента) в большой степени определяются активностью желез внутренней секреции (эндокринных желез). О психическом состоянии спортсмена можно судить по результатам исследования ЦНС и анализаторов. Обследовать спортсмена можно как в состоянии относительного покоя, во время решения различных сложных задач, а также физических нагрузках. Это дает возможность определить критический уровень отдельных функций, что имеет для спортсменов большое значение. Не секрет, что каждое соревнование является «критической ситуацией», требующей от спортсмена максимальной концентрации физических и психических качеств. Kлассификация рецепторов Рецепторы делят на внутренние и внешние. Внутренние рецепторы — интероцепторы — посылают импульсы, сигнализирующие о состоянии внутренних органов (висцероцепторы), а также о положении и движении тела и отдельных его частей в пространстве (вестибулорецепторы и проприоцепторы). Внешние рецепторы — экстерорецепторы — воспринимают раздражения, поступающие из внешней среды, и посылают в головной мозг импульсы, сигнализирующие о свойствах предметов и явлений окружающего мира, о воздействии их на организм. Kроме того, возможно деление органов рецепции соответственно характеру и модальности ощущений, которые возникают при раздражении данной группы рецепторов. Согласно этой психофизиологической классификации, различают: органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания, восприятия тепла, холода и боли и контролирующие положение тела в пространстве. Некоторые рецепторы способны воспринимать раздражения, исходящие от предметов, находящихся на значительном расстоянии от организма, их называют дистантными. Это зрительные, слуховые, обонятельные рецепторы. Другие рецепторы — контактные — способны воспринимать раздражение только от предметов, которые непосредственно соприкасаются с рецепторным аппаратом.

В процессе регулярных физических тренировок функция анализаторов, их согласованность, взаимодействие и пр. совершенствуются. Во всех видах спорта важная роль принадлежит зрительному, слуховому, вестибулярному, двигательному и кожному анализаторам. Зрительный анализатор. Для определения функционального состояния зрительного анализатора исследуют остроту зрения, поле зрения, цветоощущение, глазодвигательные, зрачковые рефлексы и др. В ряде видов спорта при регулярных тренировках, особенно в тех видах, где зрительному анализатору принадлежит ведущая роль (спортивные игры, фигурное катание, бокс, горнолыжный спорт, акробатика, батут и др.), поле зрения расширяется, совершенствуется глазодвигательный аппарат. Слуховой анализатор исследуют с помощью разговорной речи и речи, произносимой шепотом, камертона, а также методом аудиометрии. Расстояние в 5 м является нормальной границей слышимости речи, произносимой шепотом. Понижение слуха у спортсменов, сопровождающееся нарушением слуховой ориентации и как следствие этого — запоздалой реакцией на звуковой сигнал, может явиться причиной травмы и пр. Наиболее опасна она в спорте, особенно в боксе. У стрелков, игроков в водное поло и др. диагностируются неврит и травмы слухового нерва. Эти нарушения могут неблагоприятно сказаться на спортивной работоспособности. Вестибулярный анализатор. Для его исследования проводят специальные координационные пробы и пробы с вращением: вращение в кресле Барани, проба Ромберга, пальцево-носовая проба и др. Проба Яроцкого основывается на вращении головой по кругу, в норме равновесие сохраняется 27,6 с; у спортсменов — 90 с. От состояния вестибулярного анализатора в большой мере зависит ориентирование в пространстве, а также устойчивость равновесия тела. Это особенно важно в некоторых сложных видах спорта (акробатика, батут, прыжки в воду, фигурное катание, прыжки с трамплина, спортивная гимнастика и др.). При нарушениях функции вестибулярного аппарата наблюдается нистагм (непроизвольные ритмические судорожные движения глазного яблока), промахивание при пальцево-носовой пробе, неустойчивость в простой и усложненной позах Ромберга. При тренировках функция вестибулярного аппарата и его устойчивость улучшаются. Двигательный (проприоцептивный, или суставно-мышечный) анализатор сигнализирует в ЦНС каждый момент движения, положения и напряжение всех составных частей организма, участвующих в движении: в больших полушариях мозга есть двигательная область. При регулярных занятиях активными физическими упражнениями кора головного мозга в силу пластичности ее деятельности влияет на функциональные изменения, направляя реакцию систем и координируя их деятельность: команда и показ упражнений воспринимаются слуховым и зрительным анализаторами, это раздражение переходит на кинестезические (двигательные) клетки, что и вызывает требуемое движение.

При определении точности воспроизведения заданных движений в пространстве используют кинематометр. Двигательный анализатор связан с деятельностью различных его звеньев. Для оценки функционального состояния двигательного анализатора исследуется проприоцептивная чувствительность. С помощью кинематометра определяется точность воспроизведения заданных движений в пространстве. Исследование заключается в том, что спортсмен изменяет до определенного угла положение конечности, на которой укреплен кинематометр, а затем через 10 с повторяет данное движение — сначала с участием зрения, потом — с закрытыми глазами. Точность воспроизведения зависит от тренировки. Двигательный анализатор играет большую роль в таких видах спорта, как акробатика, прыжки в воду, спортивная гимнастика, батут, прыжки на лыжах и др. Kожный анализатор исследуется путем определения болевой, температурной и тактильной чувствительности на симметричных областях тела. Показатели кожного анализатора играют большую роль в диагностике патологии. Проприоцептивная чувствительность исследуется угломером. Спортсмен в исходном положении стоя поднимает руку в сторону и сгибает ее под углом 90°, а затем повторно сгибает локтевой сустав до определенного угла, контролируя движение взглядом. Обычно выбирают три положения — острый (до 90°), прямой (90°) и широкий угол (больше 90°). Потом этот тест повторяют 6—8 раз, но уже без зрительного контроля. Нормальной считается такая проприоцептивная чувствительность, когда ошибка не превышает 10°. Если ошибка превышает эту величину, проприоцептивная чувствительность оценивается как низкая. Тест применяется в акробатике, спортивной гимнастике, прыжках в воду, фигурном катании, прыжках на батуте и др., где необходимо фиксировать различные положения (позы) частей тела без зрительного контроля. Исследование функций надсегментарного отдела вегетативной нервной системы Сущность исследования ВНС составляют функционально-динамические исследования: - тонуса, - вегетативной реактивности, - вегетативного обеспечения деятельности. Вегетативный тонус и реактивность дают представление о гомеостатических возможностях организма, вегетативное обеспечение деятельности — об адаптивных механизмах.

Таблица Вейна-Соловьевой Таблица Вейна, пожалуй, является самым полным доступным способом определения соотношения активности симпатической и парасимпатической вегетативных нервных систем. В том числе удобно то, что такое соотношение рассмотрено в разных системах организма. См. таблицу Вейна в отдельном файле (файл будет доступен после редизайна сайта). Расчет индекса Хильдебранта Q = ЧСС / ЧД где ЧСС — число сердечных сокращений в 1 мин; ЧД — число дыханий в 1 мин. Трактовка: коэффициент 2,8—4,9 свидетельствует о нормальных межсистемных соотношениях. Отклонение от этих показателей свидетельствует о степени рассогласования в деятельности отдельных висцеральных систем. Все отмеченные показатели можно исследовать не только в покое, но и при нагрузках с целью уточнения вопросов вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности. Вегетативный тонус оценивается как симпатический, парасимпатический, смешанный. Укачивание Обозначим людей, не подверженных укачиванию, как «сильных», а подверженных – как «слабых». В исходном состоянии у «сильных» по сопротивлению к укачиванию людей количество катехоламинов в крови существенно выше, чем у «слабых». В то же время содержание трофотропных веществ (ацетилхолина, гистамина и серотонина) у «сильных» несколько снижено по сравнению с физиологической нормой. Таким образом, для неукачиваемых, «сильных», в отличие от склонных к укачиванию, «слабых», характерно преобладание эрготропных систем и выраженная способность крови инактивировать (расщеплять и связывать) свободный ацетилхолин. Был проведен корреляционный анализ изученных показателей эрго- и трофотропной активности. Уже при первом взгляде видно, что структура корреляционных связей гуморально-гормональных показателей у людей, предрасположенных к укачиванию, иная, чем у неукачиваемых. В группе «сильных» симпато-адреналовая система обладает большим количеством связей с остальными показателями, чем в группе «слабых», причем корреляции ее с холинергической системой отрицательные (чем выше активность симпато-адреналовой системы, тем ниже активность холинергической). У «слабых» же эти связи положительные (чем выше активность симпато-адреналовой системы, тем выше холинергической). Таким образом, у «сильных» адренергическая и холинергическая системы как бы находятся в состоянии антагонизма, в то время как у «слабых» они действуют синергически. Усиленно одной системы, противодействующей укачиванию, вызывает активацию другой, содействующей укачиванию. В итоге коэффициент полезного действия равен нулю. В группе «слабых» система гистамина и ацетилхолина функционирует синергично, усиливая трофотропные эффекты, что отсутствует - в группе «сильных». В группе «слабых» системы гистамина и серотонина имеют множественные и разнообразные связи с остальными показателями. Это, по-видимому, свидетельствует о более высокой активности их в группе «слабых».

Для людей, не подверженных укачиванию, наоборот, характерно преобладание эрготропных механизмов: относительно более высокая активность симпато-адреналовой системы, антагонистические отношения между адренергической и холинергической системами, более слабая деятельность холинергической системы, относительная слабость систем гистамина и серотонина

Исследование функций Оценка функционального состояния нервной системы спортсменов Содержание статьи «Оценка функционального состояния нервной системы спортсменов»:

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 749; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.244.154 (0.025 с.) |