Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Цивилизационный подход. Концепция пассионарности.Стр 1 из 11Следующая ⇒

Славянофилы Западники Гегель – приоритетное развитие духовной сферы, культуры, признание единства истории, ее прогресса, вера в разумный характер исторического процесса. Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби – концепция замкнутых, локальных цивилизаций. Н.А.Бердяев, К.Ясперс – своеобразное недоверие к рациональному познанию, сомнение в его способности решить проблемы истории. Принципы изучения истории. Принцип историзма предполагает изучение прошлого с учетом конкретно – исторической обстановки соответствующей эпохи, во взаимосвязи и взаимообусловленности событий, с точки зрения того, как, в силу каких причин, где и когда возникло то или иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки давались ему на том или ином этапе развития. Принцип объективности обязывает выявлять закономерности, определяющие процессы экономического, социально – политического и культурного развития, рассматривать историческую реальность во всей ее многогранности и противоречивости, независимо от нашего отношения к излагаемым фактам и событиям, не искажая и не подгоняя их под заранее заданные схемы и концепции. Принцип социального подхода предполагает, что в развитии общественных процессов проявляются определенные социальные интересы. В экономических, межклассовых противоречиях, отношения социальной психологии и традиций (в советской литературе – принцип партийности). Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реальностей и возможностей. Цивилизационный подход. Концепция пассионарности. Единой цивилизационной теории не существует, как не существует единого понятия "цивилизация". Этот термин весьма многозначен. В настоящее время цивилизация рассматривается в трех аспектах. В первом аспекте понятия "культура" и "цивилизация" трактуются как синонимы. Во втором цивилизация определяется как овеществление вещественно-технических и социально-организационных инструментов, обеспечивающих людям достойную их социально-экономическую организацию общественной жизни, относительно высокий уровень потребления комфорта. В третьем аспекте цивилизация рассматривается как историческая ступень развития человечества, следующая за варварством.

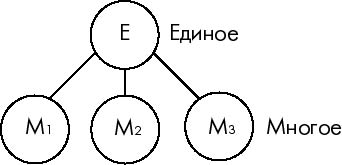

На основании цивилизационного подхода выделяется множество концепций, построенных на разных основаниях, почему его и называют плюралистическим. По логике этого подхода существует множество исторических образований (цивилизаций), слабо или вообще не связанных друг с другом. Все эти образования равноценны. История каждого из них уникальна, как уникальны они сами. Главное отличие цивилизационного подхода - отсутствие решающей детерминации в развитии общества. Если формационная теория начинает постижение общества "снизу", выдвигая на первое место материальное производство, то сторонники цивилизационного подхода начинают постижение общества, его истории "сверху", т.е. с культуры во всем многообразии ее форм и отношений (религия, искусство, нравственность, право, политика и проч.). Значительный вклад в развитие цивилизационного подхода внесли О. Шпенглер, М. Вебер, А. Тойнби. Этот подход базируется не на выделении уровня производительных сил и экономического базиса, а на определении преобладающего вида хозяйственной деятельности и господствующей системы ценностей в жизни общества. Здесь отсутствует абсолютизация социально-экономических законов, господствующих над людьми, принимается во внимание сложное переплетение технического, экономического, политического, религиозного и других социокультурных факторов в реальной деятельности людей, провозглашается право каждого народа на собственный социально-исторический эксперимент, на реализацию своей культурной программы. Но посвящая анализу культуры все свое внимание и энергию, сторонники цивилизационного подхода часто вообще не обращаются к материальной жизни. Цивилизационный подход представляется именно как противоположность формационного, как отрицающий материально-производственную детерминацию общества и его истории. Но противоположности смыкаются. Выпячивание какой-либо одной формы культуры делает подход однотипным формационному. Цивилизационный подход еще не разработан до конца как общеметодологический подход к анализу общественно-исторического процесса. И он должен быть плюралистическим, принимающим во внимание сложное переплетение технического, экономического, политического, религиозного и других социокультурных факторов в общественно-историческом процессе. Его методология должна находиться в соответствии с современными представлениями о многофакторности и многовекторности развития. Сущность цивилизационного подхода должна усматриваться в многофакторном и многовекторном анализе общественно-исторического процесса. В этом случае насущно необходимым станет использование достижений монистического подхода, результатов анализа места и роли отдельных сторон общественной жизни, смыкание цивилизационного (плюралистического) и формационного (монистического) подходов.

Одной из предпосылок сопряжения формационного и цивилизационного подходов является сложный, спиралевидный характер формационной теории общественного развития (а не линейно-стадиальный, как многие себе представляют). Она может многое дать цивилизационной теории, указывая на единство развития мировой совокупности цивилизаций как целостной системы. П ассионарность – термин, введенный Львом Гумилевым и, как известно, означающий способность человека к активным, энергичным действиям. Высокий уровень пассионарности позволяет человеку стремиться к отдаленным и даже нереальным целям, делает людей идейными борцами и патриотами. Пассионарность является ключом к пониманию важнейших исторических процессов, ибо люди с повышенной пассионарностью, пассионарии, это движущая сила войн, революций и переселений. В войнах побеждают народы с более высокой пассионарностью. Самое главное, что пассионарность – это не просто параметр человека, а некоторая субстанция, уровень которой повышается лишь в строго определенные эпохи и в определенных ареалах, чтобы затем упасть и уже не возобновиться.

Норманнская теория. Летописный рассказ о призвании варягов послужил главным основанием «норманнской теории» происхождения восточнославянского государства, краеугольный камень которой был заложен немецкими учеными И.Г.Байером, Г.Ф.Миллером и А.Л. Шлецером, работавшими в Академии наук в России в 30-60-гг. XVIII в. В трудах этих историков были сформулированы утверждения, ставшие впоследствии основой «норманнской теории». 1. Слово «русь» имеет скандинавское происхождение. 2. Скандинавской является также и династия киевских князей. 3. Само государство восточных славян было создано норманнами. Одним из первых оппонентов «норманнистов» стал великий русский ученый М.В.Ломоносов, пытавшийся доказать славянское происхождение не только слова «русь», но и самого Рюрика, а также опровергнуть версию об организующей роли варягов в истории России. Аналогичную позицию занял и один из основоположников российской исторической науки В.Н.Татищев. С самого начала данная дискуссия из научной плоскости переходила в политическую. Зарождение НТ пришлось на период «бироновщины». Неудивительно, что многим современника и потомкам появление ее было воспринято кА стремление оправдать и «научно обосновать» засилье немцев в России. Острый интерес к НТ снова возник в 30-50-гг. XX столетия. Тезисы «норманнистов» берут на вооружение фашистские идеологи, пытавшиеся доказать расовую неполноценность славян. Стремясь развенчать утверждения нацистов, советские историки подчас переходили грань научности, категорически отрицая всякую роль варягов в образовании ДГ, сам факт призвания их на княжение. В наши дни отечественные историки предпринимают попытки более объективно, без предвзятости, подойти к рассмотрению основных аспектов НТ. Несмотря на усилия историков, археологов, лингвистов этот вопрос до сих пор открыт.

Внешняя политика Выход в Балтийское море закрывал Ливонский орден. На первом этапе Ливонской войны (1558-1560) орден был разгромлен и прекратил свое существование. Однако его земли были поделены между Швецией, Данией и Речью Посполитой. Борьба с коалицией столь сильных противников на втором этапе войны (1560-1583) оказалась не под силу Московскому царству. Русские войска одерживали отдельные победы, брали отдельные города, но вскоре терпели поражения и лишались едва завоеванных территорий. Большое значение имела героическая оборона Пскова в 1581-1582 гг. против польско-литовских войск во главе с королем польским и Великим князем литовским Стефаном Баторием. По Ям-Запольскоиу миру (1582) и Плюсскому перемирию (1583) Россия потеряла все свои приобретения в Ливонии и Белоруссии. Швеция заняла большую часть побережья финского залива, города Нарву, Ям, Копорье, Ивангород. Русское государство смогло сохранить за собой лишь небольшой участок Финского залива с устьем Невы. На восточном направлении дела шли лучше. Победы над Казанским и Астраханским ханством Означали контроль над всем бассейном Волги и возможность торговли с Персией, открывали перспективы освоения заволжских земель. Северный Прикаспий и Приуралье признали вассальную зависимость от России, была присоединена Западная Сибирь. В1572 г. русские войска под руководством кн. Воротынского нанесли поражение Крымскому ханству (вассалу Османской империи) в Молодинской битве. Происходило освоение огромных северных районов, богатых лесом, рыбой ми пушниной. В 1584 г.был основан Архангельск, долгое время остававшийся единственным морским портом страны. Англичане, добравшиеся до Московии северным путем, еще в 1559 г. получили значительные торговые льготы. В XVI в. впервые обозначился один из драматических алгоритмов Российской реформы. После назревших и достаточно эффективных реформ наступила пора контрреформ, которые практическим перечеркивали то, что было сделано, и способствовали возникновению очередного застоя в развитии.

В 1565 г. была введена опричнина. Ее причинами большинство историков считает: стремление царя установить свою неограниченную власть; борьбу с феодальной аристократией (явной и мнимой оппозицией); желание Ивана Грозного ликвидировать остатки феодальной раздробленности; личные качества царя; влияния ближайшего царского окружения. Иван IV разделил страну на земщину, где было свое управление (Боярская дума, приказы, земские полки и т.д.), и опричнину (от слова «опричь», «кроме»), которой управлял сам. Он опирался на отборное опричное войско, опричных воевод, опричную же Боярскую думу. В опричнину были взяты уезды с давно развитым феодальным землевладением, черносошные земли в Поморье, дававшие большой доход, часть Москвы. Царь проводил в отношении земщины политику террора и грабежа. Были убиты многие видные люди. В 1569 г.подвергся настоящему разгрому Новгород: тысячи жителей после жестоких пыток были казнены, все церкви – разграблены. Погром длился 6 недель. Было уничтожено 22 тыс. человек, в Новгороде – до 15 тысяч. Для 6 тыс. опричников были выделены земли, отобранные у 9 тыс. землевладельцев. Это привело к нарушению организации и комплектованию поместного войска. Начался настоящий хаос, сотни и тысячи людей бежали со своих мест. В 1572 г. опричнина была отменена. Доверие к опричникам у царя упало, да и основную «работу» они выполнили. В 1575 г. Иван IV принял скромный титул князя московского, а Великим князем стал крещеный татарский хан Симеон Бекбулатович. Последствия опричнины: 1. Утверждение деспотического самодержавия, ставшего завидным примероим для всех последующих правителей. 2. Ликвидация очагов оппозиции и сепаратизма. Но при этом – сохранение условий, порождавших борьбу за сласть в стране: претензии знатных княжеских родов на верховную власть в стране, отсутствие четкого прядка престолонаследия, внешнее вмешательство в политическую борьбу в стране, отсутствие у Ивана Грозного дееспособных наследников. 3. Тяжелый экономический кризис. Было разорено 40% крестьянских дворов. Села и деревни стояли заброшенными, зарастала лесом пашня. Пришел в экономический упадок Новгород. Ливонская война также сильно ухудшила финансовое положение страны. 4. В стране возникла обстановка, которая способствовала утверждению крепостного права. В ответ на бегство крестьян 1581 г. был впервые объявлен «заповедным». На этот год отменялся Юрьев день и запрещался переход крестьян Правящий слой страны будет решать кризисные ситуации за счет усиления эксплуатации основных масс населения. Общий итог правления Ивана Грозного был плачевным. Была проиграна Ливонская война. Тяжелым было хозяйственное положение. Назревал кризис престолонаследия, т.к. старшего сына Ивана царь сам убил, средний Федор и младший Дмитрий внушали серьезные опасения в плане психического здоровья.

Отечественная война 1812 г. Отечественную войну 1812 г. следует выделить как особый этап внешнеполитической деятельности России. Война была вызвана обострением отношений между Россией и Францией. Основными причинами войны явились: участие России в континентальной блокаде Англии (к 1812 г. Россия практически перестала выполнять условия блокады); гегемония Франции в Европе как основной источник военной опасности. Характер войны: Со стороны Франции война носила несправедливый, захватнический характер. Для русского народа - стала освободительной, привела к участию широких народных масс, получив название - Отечественной. Начало военных действий. Планы французского и русского командования: 12 (24) июля 1812 г. около 600 тыс. наполеоновских солдат форсировали реку Неман и вторглись в Россию. Наполеон стремился разгромить основные силы русских в приграничных сражениях, овладеть Москвой и вынудить Россию капитулировать. Русские войска (числ. 240 тыс. чел.) объединились в три армии: 1-под командованием Барклая-де-Толли, 2 - П. И. Багратиона, 3 - А. П. Тормасова. Русское командование желало избежать приграничных сражений, отступить и силами объединённой армии перейти в контрнаступление. Соединившись в районе Смоленска, две русские армии (1 и 2) 22 июля 1812 г. потерпели поражение в двухнедельном сражении. Война приобрела затяжной характер. Наполеон продолжал наступление на Москву. 8 августа вместо Барклая-де-Толли главнокомандующим был назначен М. И. Кутузов. Генеральное сражение произошло в районе села Бородино (в 124 км западнее Москвы). В итоге - французы отошли на исходные позиции, потеряв более 50 тыс. человек; потери русских - составили около 43 тыс. чел. Бородинское сражение явилось моральной и политической победой русской армии, началом конца армии Наполеона. 1 (13) сентября 1812 г. на военном совете в деревне Фили (под Москвой) было принято решение оставить Москву без боя в целях сохранения армии. Население покинуло город вместе с армией, Наполеон вступил в Москву и пробыл там до 6 (18) октября. Русская армия была переброшена из Москвы, с Рязанской дороги на Калужскую, в село Тарутино (80 км от Москвы, так называемый - Тарутинский марш бросок). Кутузов перекрылпути возможного продвижения неприятия к Телу с еёо оружейными заводами и к Калуге с продовольствием. Началась партизанская война. Партизанские отряды возглавляли как офицеры-гусары (полковник и поэт Д. И. Денисов), так и простые люди (Герасим Курин, Фёдор Потапов, Ермолай Четвертаков, Василиса Кожина). Пик партизанской войны пришёлся на октябрь-декабрь 1812 г. 7 октября 1812 г. Наполеон отступил от Москвы по Калужской дороге. Французская армия была деморализована голодом, пожарами, страдала от морозов. Русские войска, не вступая в сражения с Наполеоном, уничтожали его армию по частям. 12 октября в сражении под Малоярославцем французы были остановлены и повернули на разорённую ими же смоленскую дорогу в надежде перезимовать в Смоленске. Но под ударами русских войск их отступление превратилось в бегство. В бою у р. Березины (14-16 ноября 1812 г.), армия Наполеона была разгромлена. Потери французов составили 30 тыс. человек, (только около 9-10 тыс. переправилось на другой берег). 25 декабря 1812 г. Александр выпустил Манифест об окончании войны. России удалось отстоять независимость. Общество ещё острее почувствовало необходимость перемен. Русский народ защитил страну от иноземного нашествия. Победа укрепила авторитет России и положила начало освобождению народов Центральной и Западной Европы от Наполеона. Франции был нанесён удар, от которого она не смогла оправиться.

Билет №24 Славянофилы Западники Гегель – приоритетное развитие духовной сферы, культуры, признание единства истории, ее прогресса, вера в разумный характер исторического процесса. Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби – концепция замкнутых, локальных цивилизаций. Н.А.Бердяев, К.Ясперс – своеобразное недоверие к рациональному познанию, сомнение в его способности решить проблемы истории. Принципы изучения истории. Принцип историзма предполагает изучение прошлого с учетом конкретно – исторической обстановки соответствующей эпохи, во взаимосвязи и взаимообусловленности событий, с точки зрения того, как, в силу каких причин, где и когда возникло то или иное явление, какой путь оно прошло, какие оценки давались ему на том или ином этапе развития. Принцип объективности обязывает выявлять закономерности, определяющие процессы экономического, социально – политического и культурного развития, рассматривать историческую реальность во всей ее многогранности и противоречивости, независимо от нашего отношения к излагаемым фактам и событиям, не искажая и не подгоняя их под заранее заданные схемы и концепции. Принцип социального подхода предполагает, что в развитии общественных процессов проявляются определенные социальные интересы. В экономических, межклассовых противоречиях, отношения социальной психологии и традиций (в советской литературе – принцип партийности). Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реальностей и возможностей. Цивилизационный подход. Концепция пассионарности. Единой цивилизационной теории не существует, как не существует единого понятия "цивилизация". Этот термин весьма многозначен. В настоящее время цивилизация рассматривается в трех аспектах. В первом аспекте понятия "культура" и "цивилизация" трактуются как синонимы. Во втором цивилизация определяется как овеществление вещественно-технических и социально-организационных инструментов, обеспечивающих людям достойную их социально-экономическую организацию общественной жизни, относительно высокий уровень потребления комфорта. В третьем аспекте цивилизация рассматривается как историческая ступень развития человечества, следующая за варварством. На основании цивилизационного подхода выделяется множество концепций, построенных на разных основаниях, почему его и называют плюралистическим. По логике этого подхода существует множество исторических образований (цивилизаций), слабо или вообще не связанных друг с другом. Все эти образования равноценны. История каждого из них уникальна, как уникальны они сами. Главное отличие цивилизационного подхода - отсутствие решающей детерминации в развитии общества. Если формационная теория начинает постижение общества "снизу", выдвигая на первое место материальное производство, то сторонники цивилизационного подхода начинают постижение общества, его истории "сверху", т.е. с культуры во всем многообразии ее форм и отношений (религия, искусство, нравственность, право, политика и проч.). Значительный вклад в развитие цивилизационного подхода внесли О. Шпенглер, М. Вебер, А. Тойнби. Этот подход базируется не на выделении уровня производительных сил и экономического базиса, а на определении преобладающего вида хозяйственной деятельности и господствующей системы ценностей в жизни общества. Здесь отсутствует абсолютизация социально-экономических законов, господствующих над людьми, принимается во внимание сложное переплетение технического, экономического, политического, религиозного и других социокультурных факторов в реальной деятельности людей, провозглашается право каждого народа на собственный социально-исторический эксперимент, на реализацию своей культурной программы. Но посвящая анализу культуры все свое внимание и энергию, сторонники цивилизационного подхода часто вообще не обращаются к материальной жизни. Цивилизационный подход представляется именно как противоположность формационного, как отрицающий материально-производственную детерминацию общества и его истории. Но противоположности смыкаются. Выпячивание какой-либо одной формы культуры делает подход однотипным формационному. Цивилизационный подход еще не разработан до конца как общеметодологический подход к анализу общественно-исторического процесса. И он должен быть плюралистическим, принимающим во внимание сложное переплетение технического, экономического, политического, религиозного и других социокультурных факторов в общественно-историческом процессе. Его методология должна находиться в соответствии с современными представлениями о многофакторности и многовекторности развития. Сущность цивилизационного подхода должна усматриваться в многофакторном и многовекторном анализе общественно-исторического процесса. В этом случае насущно необходимым станет использование достижений монистического подхода, результатов анализа места и роли отдельных сторон общественной жизни, смыкание цивилизационного (плюралистического) и формационного (монистического) подходов. Одной из предпосылок сопряжения формационного и цивилизационного подходов является сложный, спиралевидный характер формационной теории общественного развития (а не линейно-стадиальный, как многие себе представляют). Она может многое дать цивилизационной теории, указывая на единство развития мировой совокупности цивилизаций как целостной системы. П ассионарность – термин, введенный Львом Гумилевым и, как известно, означающий способность человека к активным, энергичным действиям. Высокий уровень пассионарности позволяет человеку стремиться к отдаленным и даже нереальным целям, делает людей идейными борцами и патриотами. Пассионарность является ключом к пониманию важнейших исторических процессов, ибо люди с повышенной пассионарностью, пассионарии, это движущая сила войн, революций и переселений. В войнах побеждают народы с более высокой пассионарностью. Самое главное, что пассионарность – это не просто параметр человека, а некоторая субстанция, уровень которой повышается лишь в строго определенные эпохи и в определенных ареалах, чтобы затем упасть и уже не возобновиться.

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 310; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.218.186.133 (0.05 с.) |