Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Фотосъемка при осмотре места происшествия

Фотосъемка при осмотре места происшествия. Для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная виды съемки. Ориентирующая съемка предназначена для отражения места происшествия вместе с прилегающей территорией. Ориентирующие снимки должны давать представление о расположении места происшествия на местности и отвечать на вопрос «где?». Поэтому в границы кадра нужно включать само место и окружающую его территорию. На ориентирующих снимках целесообразно показать расположение места происшествия относительно дорог, мостов, улиц, перекрестков и т.п., а для его привязки к местности включить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры. Направление и дистанцию ориентирующей съемки определяют в зависимости от вида расследуемого преступления и обстановки, в которой оно произошло. Здесь нередко приходится запечатлевать обширные территории, для чего используют широкоугольные объективы или прибегают к панорамированию. Обзорная съемка дает хороший результат, когда требуется получить общий вид самого места происшествия, поэтому кадр определяется его границами и должен отвечать на вопрос «что произошло?». Точку съемки здесь выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важнейшие элементы обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно, прибегают к встречной или крестообразной съемке. В первом случае фотографировать нужно с двух, а во втором – с четырех противоположных сторон. Если всю обстановку места происшествия включить в один кадр невозможно, производят панорамирование. Узловая съемка необходима при фиксации наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т.д. Эти снимки должны дать ответ на вопрос «как?». Детальная съемка осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных особенностей места происшествия. Чтобы снимаемые предметы отобразились более полно, съемку нужно проводить в максимально возможном масштабе с использованием при необходимости удлинительных колец, насадочных линз или специальной фотоприставки. Обычно снимают с верхней точки по правилам метрической съемки. Серия детальных снимков должна дать ответ на вопрос «каков результат?», а все фотографии места происшествия – создать наглядное представление об обстановке и последствиях преступного события, зафиксировать их максимально подробно, восполняя тем самым возможные погрешности протокольного описания.

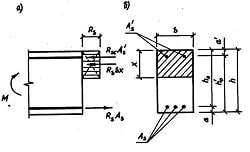

Фотографирование следов Фотографирование следов на месте происшествия сначала осуществляется ориентирующим (на фоне окружающей обстановки) или обзорным методом (вместе с предметом, на котором они обнаружены) с установленными рядом с ними таблицами с цифрами. Наиболее полные и четкие следы снимаются по отдельности по правилам детальной масштабной съемки. При этом следы и предметы, имеющие сравнительно небольшие размеры (следы пальцев рук, пули, гильзы и т.п.) целесообразно фотографировать в масштабе не меньше, чем 1:1, методом крупномасштабного фотографирования. Цветные окрашенные следы пальцев рук целесообразнее фотографировать на цветные фотоматериалы, а на черно-белые – с соответствующими светофильтрами. Окрашенные следы рекомендуется фотографировать при двухстороннем боковом равномерном освещении. С одной стороны – рассеянном, с другой – теневом освещении. Теневым называется боковое косо падающее освещение, подчеркивающее рельеф запечатлеваемого объекта. Наибольшую трудность представляет съемка потожировых следов пальцев. Они плохо различимы, и для более четкого их выделения требуются специальные условия освещения. Если предмет, на котором обнаружен след, непрозрачный, его освещают односторонним боковым узким пучком света. Угол наиболее выгодного направления света устанавливают опытным путем. Следы на прозрачных предметах можно сфотографировать в проходящем свете. Для этого с противоположной стороны предмета накладывается черная бумага (или ткань) с вырезом, равным но величине следу. Источник света располагают за предметом. Освещение направляется под углом к плоскости предмета, на которой расположен след. Нередко желаемый эффект дает освещение под углом, близким к прямому. Помещение, в котором фотографируются эти следы, должно быть затемненным.

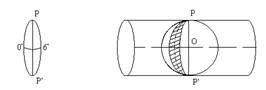

Следы ног фотографируются в максимально крупном масштабе, обязательно методом масштабной съемки. При этом объемные следы ног (как и следы пальцев) освещаются основным светом и дополнительным теневым. Окрашенные – на цветные фотоматериалы, а на черно-белые – со светофильтрами. Следы на снегу (на черно-белые фотоматериалы) необходимо фотографировать с желтым или оранжевым светофильтрами, которые ослабляют действие отраженных снегом сине-фиолетовых лучей и улучшают качество изображения. Дорожка следов ног, если она короткая, фотографируется целиком на один кадр сбоку. Более длинную дорожку следов лучше запечатлеть сбоку панорамным способом. Если в дорожке следов запечатлелись особенности походки, целесообразно производить съемку сверху с масштабной линейкой. Следы транспорта фотографируются сначала целиком (все полосы вместе), так же, как и дорожки следов ног. Затем фотографируют участки следовых полос с наиболее выраженными индивидуальными особенностями, как и отдельные следы ног по правилам масштабного фотографирования. Следы орудий взлома прежде всего фотографируются с частью предмета, на котором они находятся, а затем запечатлевается группа следов или каждый след в отдельности масштабным способом. Отдельные предметы на месте происшествия в зависимости от их размера фотографируются масштабным или крупномасштабным методом. При их фотосъемке необходимо обеспечить на снимке объемность изображения, четкость структуры поверхности и отсутствие бликов, что обеспечивается подбором освещения с учетом сложившейся обстановки.

17. Криминалистическая трасология Понятие, значение, система и задачи трасологии: Трасология - отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения различных видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Задачи: установление пригодности следов для идентификации; определение механизма и условий следообразования; определение свойств и признаков следообразующего объекта; установление отдельных обстоятельств образования следов; отождествление объекта, оставившего след; решение вопроса, не оставлены ли следы, изъятые с мест разных происшествий, одним и тем же объектом. Система: а) следы человека; б) следы орудий и инструментов, запирающих и предохраняющих устройств (механоскопия); в) следы транспортных средств (транспортная трасология); г) следы животных; д) микрообъектов (микротрасология). Классификация следов в трасологии: Различают: материальные и идеальные следы преступления. По характеру вносимых в вещную обстановку изменений: следы-предметы, следы-вещества, следы-отображения. По степени восприятия: видимые, слабовидимые и невидимые. Трасология – основная подсистема криминалистического исследования материальных следов – изучает главным образом следы-отображения внешнего строения оставивших их объектов с целью их индивидуальной и групповой идентификации и решения различного рода диагностических задач. Трасология исходит из того положения, что в материальных следах определенной группы объектов содержатся признаки, несущие информацию о их внешнем строении, индивидуально-неповторимом качестве их внешнего своеобразия. Внешнее строение таких объектов определяется их пространственными границами, формой, размерами, рельефом, микрорельефом и взаимным расположением образующих их элементов. Внешнее строение чаще всего и передает индивидуальные особенности следообразующего объекта. Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, называется механизмом следообразования. При исследовании механизма следоообразования выделяются три основных элемента: следообразующий объект, следовоспринимающий объект и следовый контакт. Следы могут формироваться как – в период всего взаимодействия объектов, так и на каком-то определенном этапе их воздействия друг на друга. Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа, называется следовым контактом. Следовый контакт может быть активным и пассивным. При активном контакте энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, образующиеся при столкновении транспортных средств). При пассивном контакте энергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли, краски вокруг лежащего на полу предмета, действие рентгеновских лучей).

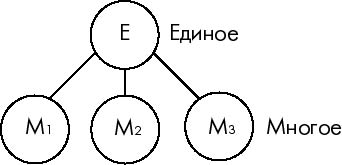

Рис. 15. Классификация следов Следы-отображения внешнего строения принято классифицировать по двум основаниям: во-первых, в зависимости от условий и механизма следообразования (рис. 15); во-вторых, по роду следообразующих объектов: следы человека (рук, ног, обуви, зубов, губ и т.д.), следы орудий и инструментов, производственных механизмов и следы транспорта. С учетом характера и направления движения следы делятся на статические и динамические Любое преступление вызывает множество материальных изменений, в том числе возникновение различных следов. В криминалистике понятие следов употребляется в широком и узком смыслах. В широком смысле под следами понимают как материальные, так и идеальные изменения окружающей действительности, возникающие в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления (например, следы поджога, взрыва, крови, исчезновение имевшихся ранее в квартире предметов, осколки автомобильной фары, расчлененные части тела человека, запечатление события в сознании свидетеля и т.д.). Под следами в узком смысле слова понимают такие материальные последствия, которые представляют собой отображение внешнего строения одного объекта на другом при их контактном взаимодействии (например, след пальца руки, обуви, орудия взлома; след от колеса автомашины и т.д.). В криминалистике эти следы еще называют следами-отображениями. Изучением таких следов, вопросами, связанными с их собиранием и исследованием занимается отрасль криминалистической техники трасология. Трасология (от франц. trace - след и греч. logos - слово, учение; букв.: учение о следах) - это отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности образования следов-отображений и разрабатывает средства, приемы и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях использования для раскрытия и расследования преступлений. Предмет трасологии - это закономерности возникновения, обнаружения, исследования и использования следов-отображений. При разработке научных методов исследования и практических рекомендаций трасология отталкивается от положений теории криминалистической идентификации, теории познания и отражения, от криминалистического учения о признаках объектов. К ним относятся признаваемые представителями всех школ и мировоззрений постулаты о взаимной связи, взаимодействии явлений, событий в мире, взаимном отражении действующих друг на друга объектов. Научную основу трасологии составляют положения диалектической теории, в соответствии с которой возникающие следы-отображения носят необходимый и повторяющийся, следовательно, закономерный характер. Так, одними из основных категорий диалектики, используемых в трасологии, являются общее, частное, единичное, особенное. Всякий предмет материального мира индивидуален по своему внешнему строению, т.е. тождествен лишь самому себе. У однородных предметов могут совпадать структура, содержание, что делает их похожими, но каждый из них имеет и свои особенности строения, присущие только ему индивидуальные признаки. Под признаком понимается выражение свойств предмета, его примета, способная характеризовать объект определенным образом. К ним в трасологии относят детали (особенности) рельефа поверхности или узора (рисунка) следа. Деталями рельефа в следе разруба будут бороздки и валики (трассы), оставленные неровностями лезвия топора; в следе пальца отобразятся детали папиллярного узора, в следе протектора колеса автомашины - частные признаки дефекта (изношенность резины, трещины, порезы). Любой материальный объект есть одновременно носитель признаков общего, единичного и особенного, что позволяет провести последовательную идентификацию трасологических объектов. Первоначально по оставленным следам выделяются признаки, дающие возможность отнести какой-либо объект к определенному роду, классу и идентифицировать его. Например, по следам транспортного средства первоначально можно установить групповую принадлежность транспортного средства, оставившего следы, т.е. его тип и вид (автомобиль легковой или грузовой), а в ряде случаев и модель (например, легковой автомобиль ВЛЗ-21093 "Жигули", грузовой автомобиль ЗИЛ-130), затем по оставленным следам отождествить транспортное средство или его отдельную часть. Индивидуальные признаки трасологических объектов бывают природного происхождения (особенности строения кожи человека) либо приобретенные (возникают при изготовлении и эксплуатации предметов, вещей). В соответствии с общими положениями теории криминалистической идентификации выявляется индивидуальная совокупность частных признаков, способная индивидуализировать идентифицируемый предмет. Так, например, для того чтобы сделать положительный вывод о том, что след оставлен рукой конкретного человека, необходимо совпадение восьми и более частных признаков. Для индивидуальной идентификации важно такое свойство объектов, как их относительная неизменяемость (устойчивость). Устойчивость - это способность предмета в пределах идентификационного периода относительно во времени и пространстве сохранять свои свойства и признаки неизменными. Поскольку все объекты материального мира изменяются, устойчивость следует понимать как относительное свойство, когда наступившие изменения являются такими, при которых предмет еще остается самим собой. Общие положения трасологии базируются на диалектической концепции о взаимосвязях, взаимозависимости объектов материального мира. В результате взаимодействия двух объектов внешнее строение одного из них отображается достаточно точно на другом в виде следов. Полнота и адекватность передачи в следах деталей строения зависят от условий следообразования, главные из которых - физические свойства материалов взаимодействующих объектов. При возникновении следов-отображений взаимодействуют не менее чем два объекта. Тот объект, вне.....ее строение которого отобразилось в следе, называют следообразующим, объект, на котором возник след, - следовоспринимающим. Участки взаимного соприкосновения объектов при следообразовании называют контактными поверхностями. При этом взаимодействие двух объектов зависит от особенностей их внешнего и внутреннего строения, способа и интенсивности контактного взаимодействия. 18. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 1453; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.89.82 (0.043 с.) |