Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Кафедра Металлических, деревянных и пластмассовых конструкцийСтр 1 из 4Следующая ⇒

Кафедра Металлических, деревянных и пластмассовых конструкций

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по дисциплине Металлические конструкции к курсовому проекту на тему: «Проектирование стального каркаса Одноэтажного промышленного здания» Для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство" (форма обучения – дневная, заочная) ОДЕССА – 2013 «УТВЕРЖДЕНО» Ученым советом факультета КПГС протокол № 10 от 29.06.2012года

Аннотация: в методических указаниях изложены методика расчета и основные требования по выполнению курсового проекта «Проектирование стального каркаса одноэтажного промышленного здания». Методические указания предназначены для студентов специальности «Промышленное и гражданское строительство» ﴾бакалавр 6.060101﴿, изучающих курс «Металлические конструкции».

Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой Металлических, деревянных и пластмассовых конструкций ОГАСА, д.т.н., проф. Стоянов В.В. ВВЕДЕНИЕ Курсовой проект по расчету и проектированию стального каркаса одноэтажного промышленного здания по дисциплине «Металлические конструкции» выполняются с целью закрепления студентами теоретического курса, освоения норм проектирования и приобретения навыков конструирования металлических конструкций. Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 45 … 50 страниц и графической части, состоящей из трех листов формата А2 (420 x 594 мм). Расчетно-пояснительная записка состоит из титульного листа, заполненного преподавателем бланка задания, оглавления и пронумерованных разделов в последовательности их выполнения. В конце расчетно-пояснительной записки приводится список использованной литературы. В пояснительной записке следует привести обоснование принимаемых компоновочных и конструктивных решений, ссылки на использованную литературу и нормативные документы. При вычислениях следует обратить внимание на соблюдение размерностей всех величин, подставляемых в формулы. Расчеты в пояснительной записке должны сопровождаться эскизами сечений, схем, узлов и т.п. Содержание курсового проекта:

1. Компоновочная часть – составление конструктивной схемы каркаса здания, определение основных размеров элементов поперечной рамы и эскизная разработка схем связей каркаса. 2. Расчетно-конструктивная часть – расчет основных несущих элементов каркаса поперечной рамы (колонн и ригеля рамы). 3. Конструктивно-графическая часть – конструктивная разработка колонны, фермы и связей каркаса на стадии КМ и КМД.

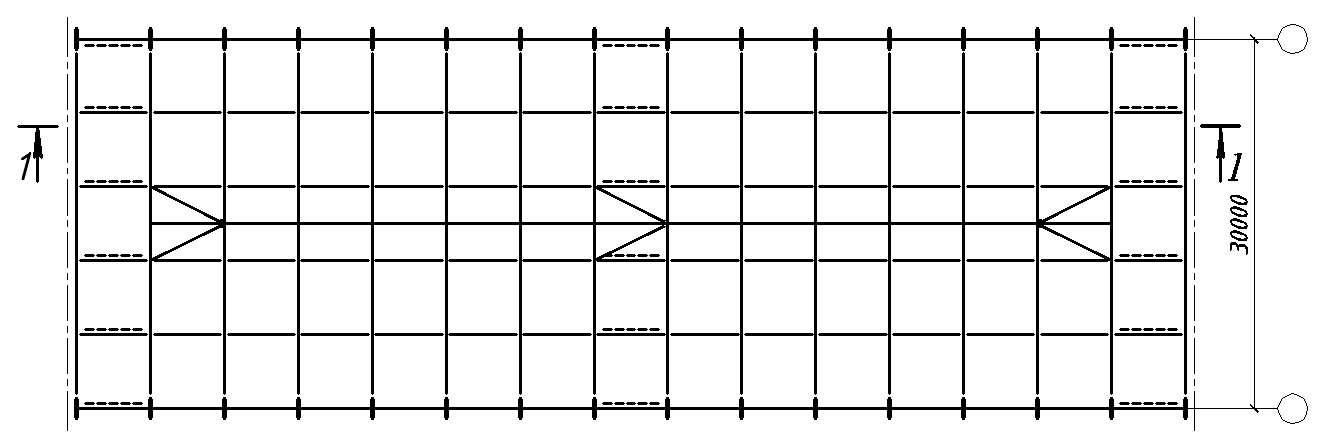

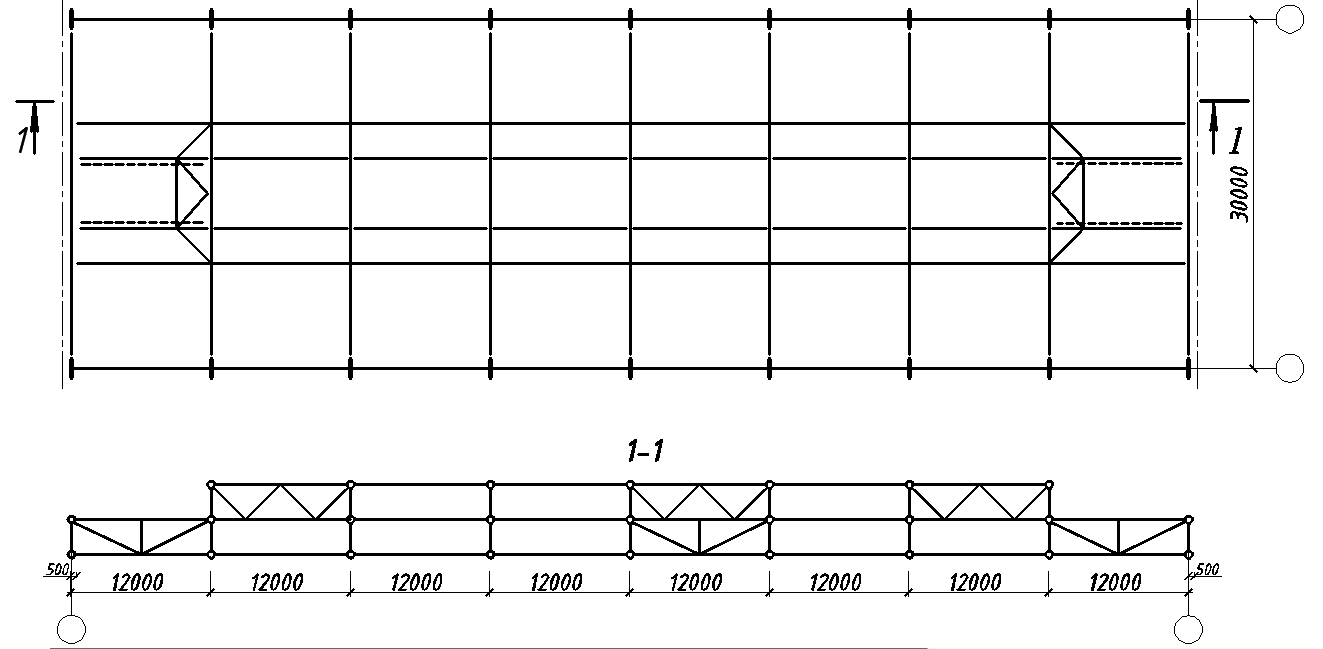

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРКАСЕ ПРОМЗДАНИЯ Общая характеристика конструктивной схемы здания Основными несущими элементами стального каркаса промышленного здания (рис. 1.1. и 1.5.) являются плоские поперечные рамы, образованные колоннами и стропильными фермами (ригелями). Расстояние между разбивочными осями колонн в поперечном направлении здания принято называть пролетом «l» рамы, а расстояние в осях между рамами вдоль здания – шагом «В» рам. Эти размеры указаны в задании на проектирование. Вертикальные связи стального каркаса промышленного здания в плоскости колонн Связи придают каркасу здания пространственную жесткость и неизменяемость. Они необходимы для обеспечения нормальных условий эксплуатации в течение всего периода службы сооружения, а также для передачи ветровых нагрузок и воздействий кранов от одних конструкций к другим. При правильном выборе системы связей обеспечивается последовательное доведение возникающих усилий кратчайшим путем от места приложения нагрузки до фундаментов здания. Вертикальные связи в плоскости колонн воспринимают и передают на фундамент усилия, возникающие от продольного торможения кранов и ветрового давления в торец здания. Более детально об устройстве связей в каркасах промышленных зданий указано в [1], [3], [4], [6]. В качестве примера, на чертеже (см. Приложение лист №1) показана схема связей для здания пролетом 30 м при шаге колонн 12 м. Ограждающие конструкции Выбор ограждающих конструкций зависит от назначения здания, требуемого температурно-влажностного режима и т.п. В соответствии с этим ограждающие конструкции могут быть утепленные или холодные. Применяют стальные комплексные панели с обшивками из стального профилированного настила или неутепленные ограждающие конструкции из профилированного стального настила.

Рис. 1.4. а Схемы связей покрытия при шаге ферм 6 м

Рис. 1.4. б Связи покрытия при шаге ферм 12 м Исходные данные для проектирования Данные задания на проектирование стального каркаса одноэтажного промышленного здания студент получает у преподавателя кафедры МД и ПК.

Таблица 1.1.

Таблица 1.2.

1.7. Компоновочная часть – разработка схемы и конструкции поперечной рамы каркаса здания Рис. 1.5. Схема поперечной рамы однопролетного здания Рис. 1.6. Сечения верхней и нижней частей колонны Таблица 1.3. Пример определения нагрузки одного из видов покрытия

Расчетная нагрузка на единицу длины ригеля будет равна:

б) Снеговая нагрузка Величина снеговой нагрузки определяется по нормам [2] (определяется студентом самостоятельно) в зависимости от района строительства здания, указанного в задании. В курсовом проекте необходимо запроектировать однопролетное здание с ровной скатной крышей. Снеговая нагрузка на таком покрытии распределяется равномерно. При наличии конструкций светоаэрационного фонаря снеговая нагрузка на покрытии распределяется неравномерно. Предельное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия (конструкции) вычисляется по формуле:

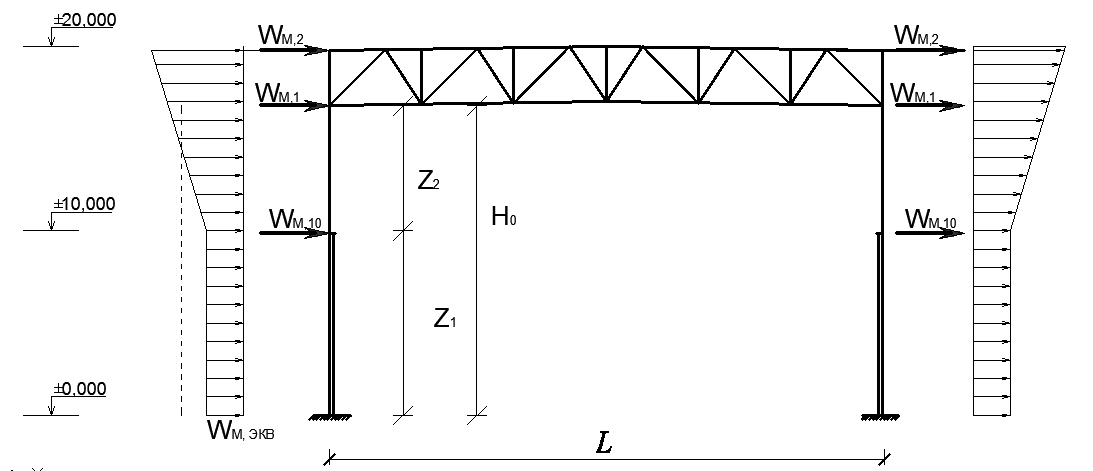

в) Ветровая нагрузка При расчете рамы рассматривают раздельно ветровую нагрузку на колонны рамы и на ригель рамы (рис. 1.8.).

Рис. 1.8. Эпюра воздействия ветра

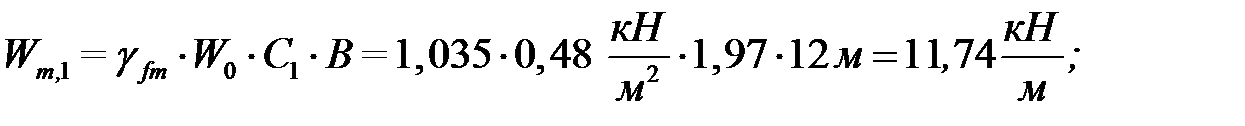

1) Ветровая нагрузка на колонны рамы передается панелями стенового ограждениями, как равномерно распределенная. Предельное расчетное значение равномерно распределенной ветровой нагрузки на колонну рамы определяется по формуле:

Рис 1.9. Коэффициент высоты сооружения Сh Типы местности, что окружают здание или сооружение, определяются для каждого расчетного направления ветра отдельно: I – открытые поверхности морей, озер, а также плоские равнины без преград, которые подаются действию ветра на участках длинной не менее, чем 3 км; II – сельская местность с ограждениями (заборами), небольшими сооружениями, домами и деревьями; III – пригородные и промышленные зоны, лесные массивы; IV – городские территории, на которых хотя бы 15 % поверхности заняты зданиями, которые имеют среднюю высоту более 15 м.

2) Ветровая нагрузка на шатер каркаса Ветровая нагрузка, расположенная выше нижнего пояса стропильных ферм приводится к сосредоточенной силе

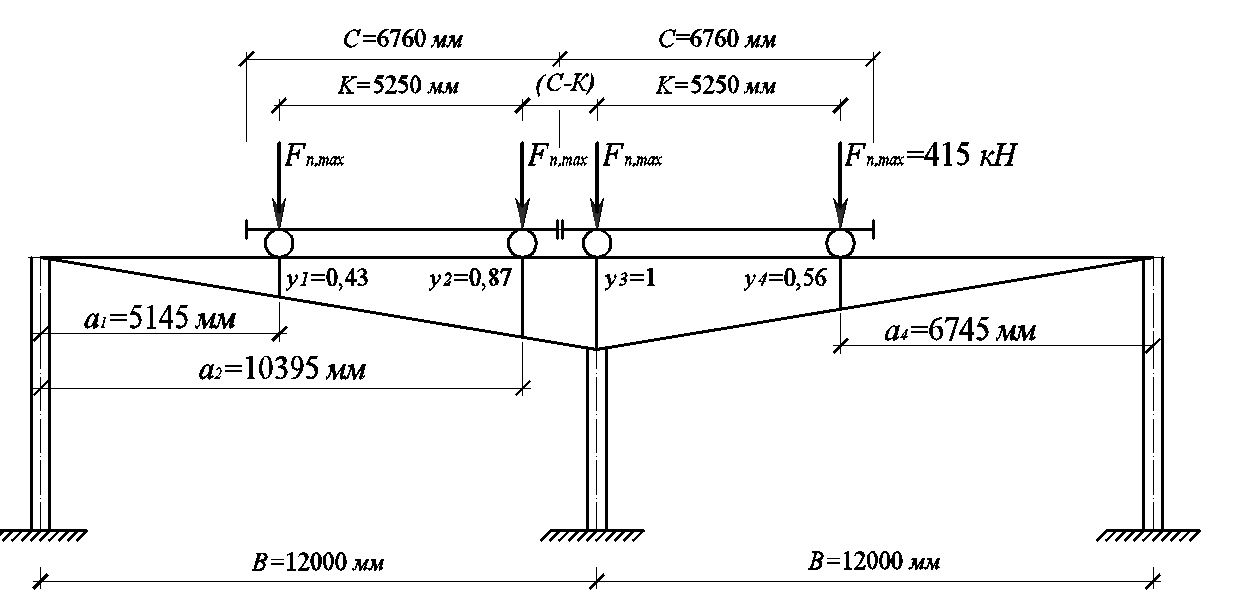

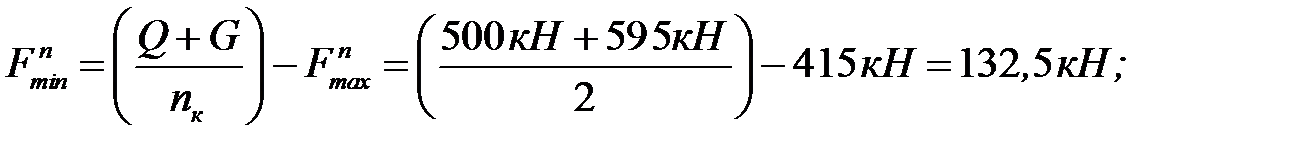

г) Крановые нагрузки При движении мостового крана его колеса передают крановому рельсу вертикальное давление Fm (которое зависит от собственного веса крана, веса груза на крюке крана и положения тележки на крановом мосту) и горизонтальные силы Нm, направленные поперек кранового пути (они возникают из-за торможения тележки, перекосов крана, распирающего воздействия колес при движении по рельсам и др.). Нагрузка на колонны определяется от двух кранов, сблизившихся вплотную. Ее можно определить по линии влияния опорных реакций подкрановых балок при найневыгоднейшем расположении кранов на подкрановых балках (когда два крана сблизились вплотную, а колесо одного из них находится над осью колонны) при максимальном значении суммы ординат «y» линии влияния (рис. 1.11.). При этом определяют вертикальные максимальное давление Dmax и минимальное

Рис. 1.11. Схема размещения четырехколесных кранов На подкрановой балке Расчетные предельные значения нагрузок на колонну от мостовых кранов: а) максимальное давления крана Dmax:

б) минимальное давление крана

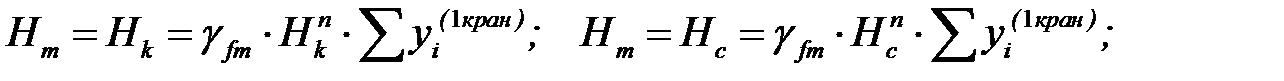

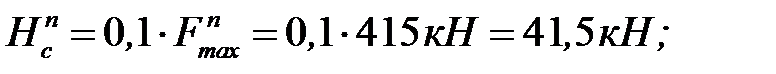

в) горизонтальная поперечная нагрузка Hm от боковой силы крана:

Горизонтальная поперечная нагрузка Hm включает в себя боковые силы Hk и Hс приложенные к соответствующим колесам крана. Боковые силы Hk приложены только к двум колесам с одной стороны или по диагонали и всегда направлены в разные стороны, к двум другим колесам приложены силы Hс, всегда направленные в одну сторону – внутрь или наружу пролета (рис. 1.14., в). Горизонтальная нагрузка на колонну определяется для каждой стороны пролета по той же линии влияния, что и вертикальная нагрузка, но с учетом воздействия только одного крана. Для расчета поперечной рамы следует выбрать из возможных схем приложения боковых сил Hk и Hс наиболее невыгодную схему загрузки линии влияния (рис.). Для приведенной схемы (рис. Пермяков) предельная расчетная горизонтальная нагрузка на колонну от боковых сил равна: - на левую колонну

- на правую колонну

В курсовом проекте в целях упрощения расчетов допускается рассмотреть одну составляющую расчетного горизонтального давления на колонну от сил поперечного торможения

Рис. 1.12. Расчетная схема рамы Расчетными загружениями рамы являются: 1. Постоянная нагрузка от собственного веса покрытия, распределённая по всему ригелю интенсивностью qm,ригель (нагрузка от массы колонн, подкрановых балок и стенового заполнения, учитывается непосредственно при построении эпюр N); 2. Снеговая нагрузка, равномерно распределенная по ригелю интенсивностью Sm; 3. Вертикальное давление кранов, передающееся через подкрановые балки, Dmax – на левой колонне и Dmin – на правой колонне; 4. Вертикальное давление кранов, передающееся через подкрановые балки, Dmin – на левой колонне и Dmax – на правой колонне; 5. Горизонтальная поперечная нагрузка от боковой силы крана, - сила Hm приложена к левой колонне, с права на лево; 6. Горизонтальная поперечная нагрузка от боковой силы крана, - сила Hm приложена к правой колонне, слева направо; 7. Ветровая нагрузка Wm,экв на колонны и Wm,шатра – на шатер, действующие слева направо; 8. Ветровая нагрузка Wm,экв на колонны и Wm,шатра – на шатер, действующие с права на лево.

По результатам Статического расчета рамы необходимо построить эпюры изгибающих моментов М и нормальных усилий N (рис. 1.13.). Примечание: при построении эпюр нормальных усилий «N»в колоннах от постоянных нагрузок необходимо учитывать также массу участков колонны (стенового заполнения при навесных стеновых панелях) и подкрановых балок. Массу участков колонны можно ориентировочно определить так: - для верхнего участка колонны

- для нижнего участка колонны

Масса стенового ограждения передается на колонны через крепления – столики на колоннах, по ярусам в виде сосредоточенных сил. Эксцентриситет приложения сил от стенового ограждения на колонны условно не учитывается. Массу подкрановой балки с учетом тормозной балки можно ориентировочно определить по формуле:

Для выполнения статического расчета рам на кафедре Металлических, деревянных и пластмассовых конструкций разработана соответствующая программа.

Исходные данные для статического расчета рамы Таблица 1.8. а

Таблица 1.8. б Пример статического расчета рамы Таблица 1.9. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ ОДНОПРОЛЕТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ И с х о д н ы е д а н н ы е Вариант N1 ------------------------------------------------------------------- | N| Н А И М Е Н О В А Н И Е В Е Л И Ч И Н Ы |ЕД.ИЗМ.|ВЕЛИЧИНА| |--|---------------------------------------------|-------|--------| | 1| ПРОЛЕТ РАМЫ | м | 30.00 | | 2| ВЫСОТА ПОДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ | м | 9.87 | | 3| ВЫСОТА НАДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ | м | 5.33 | | 4| ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ПОДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ | м | 1.00 | | 5| ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ НАДКРАНОВОЙ ЧАСТИ КОЛОННЫ | м | 0.45 | | 6| ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ | кН/м | 26.6 | | 7| СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ | кН/м | 9.5 | | 8| МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КРАНОВ НА КОЛОННУ | кН | 1115.0 | | 9| МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КРАНОВ НА КОЛОННУ | кН | 356.0 | |10| ПОПЕРЕЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИЛА | кН | 71.3 | |11| ВЕТРОВАЯ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА | кН/м | 11.7 | |12| ВЕТРОВАЯ СОСРЕДОТОЧЕННАЯ НАГРУЗКА | кН | 41.2 | |13| РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦ.| МПа | 240.0 | ------------------------------------------------------------------- Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А ------------------------------------------------------------------- |\НАГРУЗКА| | | К Р А Н О В А Я | ВЕТРОВАЯ | | \ | | |---------------------------|-------------| | \ |ПОСТО-|СНЕГО-|ВЕРТ.ДАВЛЕНИЕ|ПОПЕР.ТОРМОЖ.| | | | \ | | |-------------|-------------|СЛЕВА |СПРАВА| | \ |ЯННАЯ | ВАЯ |МАКС. |МИНИМ.|СПРАВА|СЛЕВА | | | | \ | | |СЛЕВА |СЛЕВА |НАЛЕВО|НАПРАВ|НАПРА-|НАЛЕВО| | \ | | |МИНИМ.|МАКС. |ЛЕВАЯ |ПРАВАЯ| ВО | | | \ | | |СПРАВА|СПРАВА|КОЛОН.|КОЛОН.| | | | \|-------------------------------------------------------| | СЕЧЕНИЕ | И З Г И Б А Ю Щ И Е М О М Е Н Т Ы (кН*м) | |-----------------------------------------------------------------| | 1-1 325.8 115.9 -59.8 235.9 395.5 -226.8-1480.7 1415.8| | 2-2 -27.2 -9.7 -395.8 -100.1 -99.2 -23.8 -35.9 57.0| | 3-3 -137.1 -48.8 158.3 76.8 -99.2 -23.8 -35.9 57.0| | 4-4 -322.3 -114.7 -18.0 -99.5 7.2 82.6 359.8 -384.2| | 5-5 -322.3 -114.7 -99.5 -18.0 82.6 7.2 -384.2 359.8| | 6-6 -137.1 -48.8 76.8 158.3 -23.8 -99.2 57.0 -35.9| | 7-7 -27.2 -9.7 -100.1 -395.8 -23.8 -99.2 57.0 -35.9| | 8-8 325.8 115.9 235.9 -59.8 -226.8 395.5 1415.8-1480.7| |-----------------------------------------------------------------| | НАПРАВЛ.| О П О Р Н Ы Е Р Е А К Ц И И (кН) | |-----------------------------------------------------------------| |ВЕР.ЛЕВАЯ 399.6 142.2 -2.7 2.7 2.5 -2.5 -24.8 24.8| |ВЕР.ПРАВ. 399.6 142.2 2.7 -2.7 -2.5 2.5 24.8 -24.8| |ГОР.ЛЕВАЯ -35.4 -12.6 -33.7 -33.7 -49.6 20.4 190.3 -170.4| |ГОР.ПРАВ. 35.4 12.6 33.7 33.7 -20.4 49.6 170.4 -190.3| |-----------------------------------------------------------------| |ПРОДОЛЬНАЯ СИЛА В РИГЕЛЕ ОТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ: -18.3 кН | ------------------------------------------------------------------- МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ РАМЫ (см4) ------------------------------------------------------------ | С Е Ч Е Н И Я | Э Л Е М Е Н Т Р А М Ы | ВЕЛИЧИНА | |-----------------|---------------------------|------------| | 1-1,2-2,7-7,8-8 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КОЛОННЫ (I2) | 544639.5 | | 3-3,4-4,5-5,6-6 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КОЛОННЫ (I1)| 81695.9 | | | РИГЕЛЬ (I3) | 2099475.0 | ------------------------------------------------------------

Рис. 1.13. а Пример построения эпюр М и N

Рис. 1.13. б Пример построения эпюр М и N Расчет колонны Подбор сечения колонны производим по расчетным усилиям M и N, полученным из статического расчета рамы. При этом предварительно определяем расчетные длины участков колонны в плоскости и из плоскости рамы в зависимости от принятой конструктивной схемы каркаса здания. Расчет колонны рамы выполняется в такой последовательности:

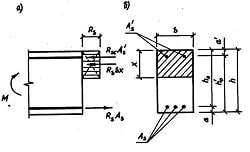

Колонна сквозного сечения При высоте сечения колонны На рис. 2.3 показан один из вариантов поперечного сечения внецентренно нагруженной колонны. Подкрановую ветвь колонны проектируют из прокатного двутавра. Наружную ветвь для удобства примыкания стеновых панелей компонуют из составного швеллера, (из двух равнобоких уголков и листа), либо выполняют из прокатного двутавра с параллельными гранями полок (по сортаменту ГОСТ 8239-89 или ГОСТ 26020-83). Колонна сквозного сечения при соединении ветвей с помощью уголковой решетки рассматривается как ферма с параллельными поясами. От действующих в колонне усилий M и N в ее ветвях возникают только продольные силы. Поперечная сила Q в сечениях колонны полностью воспринимается решеткой колонны. Несущая способность такой колонны может быть исчерпана в результате: - потери устойчивости какой-либо её ветвью (в плоскости или из плоскости рамы); - потери устойчивости колонны как единого стержня. Порядок расчета колонны сквозного сечения:

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 535; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.12.123.240 (0.192 с.) |

коэффициент перехода от веса снегового покрова на поверхности земли к снеговой нагрузке на покрытие, определяется в зависимости от формы кровли и схемы распределения снеговой нагрузки. В данном примере μ принимаем равным 1, принимая схему 1 (вариант 1) [2], для зданий с двускатными покрытиями при уклоне кровли

коэффициент перехода от веса снегового покрова на поверхности земли к снеговой нагрузке на покрытие, определяется в зависимости от формы кровли и схемы распределения снеговой нагрузки. В данном примере μ принимаем равным 1, принимая схему 1 (вариант 1) [2], для зданий с двускатными покрытиями при уклоне кровли  ;

коэффициент, учитывающий влияние режима эксплуатации на накопление снега на кровле (очистку, таяние и т.п.) и устанавливается заданием на проектирование. В курсовом проекте принят равным 1, так как при отсутствии данных о режиме эксплуатации кровли коэффициент Се допускается принимать равным единице;

коэффициент учитывает высоту Н (в километрах) размещения строительного объекта над уровнем моря, Сalt = 1 (при Н ≤ 0,5 км).

;

коэффициент, учитывающий влияние режима эксплуатации на накопление снега на кровле (очистку, таяние и т.п.) и устанавливается заданием на проектирование. В курсовом проекте принят равным 1, так как при отсутствии данных о режиме эксплуатации кровли коэффициент Се допускается принимать равным единице;

коэффициент учитывает высоту Н (в километрах) размещения строительного объекта над уровнем моря, Сalt = 1 (при Н ≤ 0,5 км).

высота шатра,

высота шатра,

, условно приложенной к нижнему поясу фермы, определяется по следующей формуле:

, условно приложенной к нижнему поясу фермы, определяется по следующей формуле:

давление колес на колонну, а также горизонтальную поперечную нагрузку

давление колес на колонну, а также горизонтальную поперечную нагрузку  от боковой силы крана.

от боковой силы крана.

:

:

-

-

и

и  :

:

– сумма ординат линии влияния опорных реакций подкрановых балок от одного четырехколесного крана;

– сумма ординат линии влияния опорных реакций подкрановых балок от одного четырехколесного крана;

(или

(или  в случае, когда это более невыгодно).

в случае, когда это более невыгодно).

ориентировочно масса 1 м.п. колонны, кН.

ориентировочно масса 1 м.п. колонны, кН.

при Q ≤ 80 тс;

при Q ≤ 80 тс;

при Q > 80 тс.

при Q > 80 тс.

ее выполняют сквозного сечения, состоящей из двух ветвей, связанных между собой решеткой.

ее выполняют сквозного сечения, состоящей из двух ветвей, связанных между собой решеткой.