Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву

Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Влияние общества на человека

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |

Типы тепловых электростанций. Классификация.Стр 1 из 4Следующая ⇒

Конструкция основных узлов и деталей паровых турбин На рис. 5 показана турбина со снятой крышкой. Хорошо видна нижняя половина средней опоры и два корпуса турбины (нижняя половина), подвешенные к опоре. На рис. 5 изображена процедура центровки соседних роторов по полумуфтам, необходимая для исключения вибрации. Рядом с полумуфтой видны шейки валов 5 и 7 под опорные вкладыши опор, нижние половины которых размещены в опоре.

Рис. 5.

Последняя ступень имеет самые длинные рабочие лопатки 2, прошитые связующей проволокой, повышающей их вибрационную надежность. На концевой части ротора хорошо видны кольцевые выступы 8 на валу, служащие для организации концевого уплотнения. Само уплотнение представлено на рис. 6.

Рис. 6.

В обойме 7, имеющей такую же конструкцию, как и обойма диафрагм (см. рис. 1 и 2) выполнена кольцевая расточка 1, в которую вставляются сегменты уплотнений 3 (по три сегмента в каждую половину обоймы). Сегменты имеют тонкие (до 0,3 мм) кольцевые гребни, устанавливаемые по отношению к валу с очень малым зазором (0,5–0,6 мм). Совокупность кольцевых щелей между гребнями 4 и кольцевыми выступами 6 и кольцевых камер между ними называется лабиринтовым уплотнением. Высокое гидравлическое сопротивление, которым оно обладает, обеспечивает малую утечку пара помимо проточной части турбины. Типичная рабочая лопатка (рис. 7) состоит из трех основных элементов: профильной части 1; хвостовика 2, служащего для крепления лопатки на диске; шипа 6 прямоугольной, круглой или овальной формы, выполняемого на торце профильной части лопатки за одно целое.

Рис. 7.

Лопатки изготавливаются из нержавеющей стали, содержащей 13 % хрома, методом штамповки и последующего фрезерования и набираются на диске через два специальных колодца, в которые затем устанавливаются замковые лопатки с хвостовиками специальной формы. Отдельно прокатывают бандажную ленту 7, в которой пробивают отверстия, соответствующие форме шипов и расстоянию между ними. Лента нарезается на куски со строго рассчитанным числом объединяемых лопаток. Бандажная лента надевается на шипы, которые затем расклепываются. Ряд соседних лопаток (обычно от 5 до 14), объединенных бандажной лентой (бандажом), называется пакетом рабочих лопаток. Главная цель пакетирования – обеспечить вибрационную надежность рабочих лопаток (не допустить их поломки от усталости вследствие колебаний). После расклепки шипов на бандажах рабочих лопаток ротор устанавливают на токарный станок и окончательно протачивают гребни уплотнений.

Тепловые сети городов Тепловая сеть — это сложное инженерно-строительное сооружение, служащее для транспорта тепла с помощью теплоносителя (воды или пара) от источника (ТЭЦ или котельной) к тепловым потребителям. От коллекторов прямой сетевой воды ТЭЦ с помощью магистральных теплопроводов горячая вода подается в городской массив. Магистральные теплопроводы имеют ответвления, к которым присоединяется внутриквартальная разводка к центральным тепловым пунктам (ЦТП). В ЦТП находится теплообменное оборудование с регуляторами, обеспечивающее снабжение квартир и помещений горячей водой. Тепловые магистрали соседних ТЭЦ и котельных для повышения надежности теплоснабжения соединяют перемычками с запорной арматурой, которые позволяют обеспечить теплоснабжение при авариях и ревизиях отдельных участков тепловых сетей и источников теплоснабжения. Таким образом, тепловая сеть города — это сложнейший комплекс теплопроводов, источников тепла и его потребителей. Теплопроводы могут быть подземными и надземными. Надземные теплопроводы обычно прокладывают по территориям промышленных предприятий и промышленных зон, не подлежащих застройке, при пересечении большого числа железнодорожных путей, т.е. везде, где либо не вполне эстетический вид теплопроводов не играет большой роли, либо затрудняется доступ к ревизии и ремонту теплопроводов. Надземные теплопроводы долговечнее и лучше приспособлены к ремонтам. В жилых районах из эстетических соображений используется подземная прокладка теплопроводов, которая бывает бесканальной и канальной. При бесканальной прокладке участки теплопровода укладывают на специальные опоры непосредственно на дне вырытых грунтовых каналов, сваривают между собой стыки, защищают их от воздействия агрессивной среды и засыпают грунтом. Бесканальная прокладка — самая дешевая, однако теплопроводы испытывают внешнюю нагрузку от грунта (заглубление теплопровода должно быть 0,7 м), более подвержены воздействию агрессивной среды (грунта) и менее ремонтопригодны.

При канальной прокладке теплопроводы помещаются в каналы из сборных железобетонных элементов, изготовленных на заводе. При такой прокладке теплопровод разгружается от гидростатического действия грунта, находится в более комфортных условиях, более доступен для ремонта.

Рисунок 1. Городской коллектор для теплопроводов из объемных элементов По возможности доступа к теплопроводам каналы делятся на проходные, полупроходные и непроходные. В проходных каналах (рис. 2) кроме трубопроводов подающей и обратной сетевой воды, размещают водопроводные трубы питьевой воды, силовые кабели и т.д. Это наиболее дорогие каналы, но и более надежные, так как позволяют организовать постоянный легкий доступ для ревизий и ремонта, без нарушения дорожных покрытий и мостовых. Такие каналы оборудуются освещением и естественной вентиляцией.

Рисунок 2. Непроходной канал: 1 – стеновой блок, 2 – блок перекрытия, 3 – бетонная подготовка Непроходные каналы (рис. 2) позволяют разместить в себе только подающий и обратный теплопроводы, для доступа к которым необходимо срывать слой грунта и снимать верхнюю часть канала. В непроходных каналах и бесканально прокладывается большая часть теплопроводов. Полупроходные каналы (рис. 3) сооружают в тех случаях, когда к теплопроводам необходим постоянный, но редкий доступ. Полупроходные каналы имеют высоту не менее 1400 мм, что позволяет человеку передвигаться в нем в полусогнутом состоянии, выполняя осмотр и мелкий ремонт тепловой изоляции.

Рисунок 3. Железобетонный полупроходной канал

Наибольшую опасность для теплопроводов представляет коррозия внешней поверхности, происходящая вследствие воздействия кислорода, поступающего из грунта или атмосферы вместе с влагой; дополнительным катализатором являются диоксид углерода, сульфаты и хлориды, всегда имеющиеся в достаточном количестве в окружающей среде. Для уменьшения коррозии теплопроводы покрывают многослойной изоляцией, обеспечивающей низкое водопоглощение, малую воздухопроводность и хорошую теплоизоляцию. Наиболее полно этим требованием удовлетворяет конструкция, состоящая из двух труб — стальной (теплопровод) и полиэтиленовой, между которыми размещается ячеистая полимерная структура пенополиуретана. Последний имеет теплопроводность втрое ниже, чем обычные теплоизолирующие материалы.

Теплоэлектроцентрали Теплоэлектроцентрали отпускают электроэнергию потребителю, также как и КЭС, и кроме этого тепловую энергию в виде пара и горячей воды для технологических нужд производства и горячей воды для коммунально-бытового потребления (отопление, горячее водоснабжение). При такой комбинированной выработке тепловой и электрической энергии в тепловую сеть отдается главным образом теплота отработавшего в турбинах пара (или газа), что приводит к снижению расхода топлива на 25—30 % по сравнению с раздельной выработкой электроэнергии на КЭС и теплоты в районных котельных. Поскольку для производственных и бытовых нужд требуется пар или вода в относительно широком диапазоне температур и давлений, на ТЭЦ применяются теплофикационные турбины различных типов в зависимости от характера потребления теплоты.

На рис. 5.2 представлена схема ТЭЦ с так называемыми турбинами с ухудшенным вакуумом. Давление в конденсаторе такой турбины поддерживается таким, чтобы температура насыщения пара была достаточно высокой для нужного нагрева охлаждающей воды в конденсаторе. Вода, нагретая до необходимой температуры, направляется потребителю для отопления. На рис. 5.3 изображена схема ТЭЦ, в которой применены так называемые турбины с противодавлением. В установках этого типа конденсатор отсутствует, а отработавший пар из турбины направляется по паропроводу на производство, где он отдает теплоту и конденсируется; с производства конденсат возвращается для питания котлов. Давление пара на выходе из турбины определяется потребностями производства. На рис. 5.4 показана схема ТЭЦ с турбинами с отбором пара. В этой схеме часть пара достаточно высоких параметров отбирается из промежуточных ступеней турбины. Отобранный пар может быть либо направлен на производство (так называемый производственный отбор), откуда в установку возвращается конденсат (рис. 5.4, а), либо в специальные подогреватели - теплообмен нагревает воду, используемую для отопительных целей (так называемый теплофикационный отбор) (рис. 5.4, б). Следует заметить, что на современных ТЭЦ наиболее распространены турбины с отбором пара.

Районные котельные Районные котельные предназначены для централизованного теплоснабжения промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также для покрытия пиковых тепловых нагрузок в теплофикационных системах. Сооружение их требует меньших капиталовложений и может быть проведено в более короткие сроки, чем сооружение ТЭЦ той же тепловой мощности. Поэтому во многих случаях теплофикацию районов начинают со строительства районных котельных. До ввода в работу ТЭЦ эти котельные являются основным источником теплоснабжения района. После ввода ТЭЦ они используются в качестве пиковых. Котельные сооружают на площадках ТЭЦ или в районах теплопотребления. В них устанавливают водогрейные котлы или паровые котлы низкого давления (1,2—2,4 МПа). При работе на газе предпочтительны водогрейные котлы, при работе на мазуте или на твердом топливе — паровые котлы низкого давления. В случае отпуска теплоты в виде пара на технологические нужды и горячей воды на теплофикацию следует сравнить варианты установки в котельной как паровых, так и водогрейных котлов. При небольшом отпуске теплоты в виде пара производству и на собственные нужды котельной возможна установка комбинированных пароводогрейиых котлов для покрытия (преобладающей теплофикационной нагрузки. Выбор типа котлов в котельной производится на основе технико- экономических расчетов с учетом факторов надежности их работы, сложности эксплуатации, величины капиталовложений и издержек производства.

Преимущества раздельной и комбинированной выработки электроэнергии и тепла

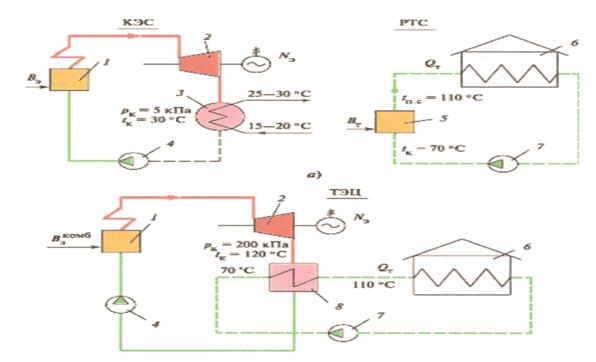

Если для некоторого потребителя, например города требуется в некоторый момент количество электроэнергии N3 (в единицу времени) и количество тепла Qт, то технически проще всего получить их раздельно. Для этого можно построить конденсационную ПТУ электрической мощностью N3 с глубоким вакуумом, создаваемым конденсатором, который охлаждается водой.

Рисунок 5.4.1. Схемы раздельной (а) и комбинированной (б) выработки тепла и электроэнергии: 1 — энергетический котёл; 2 — паровая турбина; 3 — конденсатор; 4 — питательный насос; 5 — водогрейный котел; 6 — потребитель тепла; 7 — сетевой насос; 8 — сетевой подогреватель При ее температуре

где Ту же задачу производства электроэнергии и тепла можно решить по-другому (рис. 5.4.1). Вместо конденсатора на КЭС можно установить сетевой подогреватель, от которого получать количество теплоты QT. Конечно, поскольку нагретая сетевая вода должна иметь, скажем, 110 °С, то давление в сетевом подогревателе (и за паровой турбиной) должно быть не 0,05 ат (как в конденсаторе турбины КЭС), а на уровне 1,2 ат. При этом давлении образующийся из конденсирующего пара конденсат будет иметь температуру примерно 120 °С, что и обеспечит нагрев сетевой воды до 110 °С. Таким образом, в одной энергетической установке вырабатывается одновременно электрическая энергия и тепло в требуемых количествах. Поэтому такое производство тепла и электроэнергии называют комбинированным. Термины «комбинированное производство» и «теплофикация» - синонимы. Изображенная на 5.4.1 установка является не чем иным как простейшей ТЭЦ с турбиной противодавлением (так как давление за ней, как правило, выше атмосферного). Расход тепла при комбинированной выработке при тех же

Разность количеств тепла, затраченного на получение электрической мощности и тепла при раздельной и комбинированной их выработке:

где Так как

Так как Приведенная на рис. 5.4.1 простейшая теплофикационная ПТУ позволяет легко понять преимущество комбинированной выработки. Однако она имеет существенный недостаток: с ее помощью нельзя произвольно изменять соотношение между электрической Мэ и тепловой мощностью QT. Изменение любой из них приводит к автоматическому изменению другой и не всегда в соответствии с требованиями потребителей. Чаще всего ПТУ такого типа используют там, где требуется изменение по определенному графику только одного параметра, обычно тепловой нагрузки QT, а второй параметр — мощность, будет такой, «какой получится». Для того, чтобы исключить этот недостаток, теплофикационную турбину выполняют с регулируемым отбором пара нужных параметров и с конденсацией пара в конце процесса расширения (рис. 5.4.2).

Рисунок 5.4.2. Схема отопительной ТЭЦ с теплофикационной турбиной: 1 — энергетический котел; 2 — сетевой подогреватель; 3 — конденсатор; 4 — потребитель тепла; 5 — сетевой насос; 6 — конденсатный насос: 7 — питательный насос С помощью регулирующих клапанов РК-1 и РК-2 соответственно перед ЦВД и ЦНД можно в широких пределах изменять независимо электрическую мощность и отпуск тепла. Если клапан РК-2 закрыть полностью и направить весь поступивший в турбину пар в сетевой подогреватель, то турбина будет работать как турбина с противодавлением и выгода от теплофикации будет максимальной. Так обычно работают теплофикационные турбины зимой, когда требуется много тепла. Если, наоборот, открыть полностью РК-2 и закрыть проток сетевой воды через сетевой подогреватель, турбина будет работать как конденсационная с максимальной потерей тепла в конденсаторе. Так обычно работают теплофикационные турбины летом. Ясно, что турбоустановки теплофикационной турбиной зависит от соотношения расходов пара в сетевой подогреватель и конденсатор:чем оно больше, тем больше экономия топлива. Таким образом, теплофикация всегда приводит к экономии которая в масштабах страны оценивается примерно в 15 %. Однако при этом следует помнить, что пар, идущий в сетевой подогреватель, вырабатывается энергетическим, а не простым водогрейным котлом. Для транспортировки пара нужны паропроводы большего диаметра на высокие, иногда сверхкритические параметры пара. Теплофикационная турбина и ее эксплуатация существенно сложнее, чем конденсационная. Условность разделения выгоды от теплофикации между электроэнергией и теплом необходимо также учитывать при сравнении интегральных показателей экономичности различных стран. Показатели, характеризующие экономичность работы ТЭЦ. В качестве показателя экономичности конденсационной ТЭС используется один показатель — коэффициент полезного действия нетто (это, по существу, коэффициент полезного использования топлива) или эквивалентный ему удельный расход условного топлива. Необходимость только в одном показателе экономичности для конденсационной ТЭС связана с тем, что ТЭС отпускает только один вид энергии — электроэнергию. ТЭЦ отпускает два вида энергии — электрическую и тепловую. Поэтому для оценки качества работы ТЭЦ необходимо иметь также два показателя. Первым показателем является коэффициент полезного использования тепла топлива.Если у конденсационных ТЭС он не превышает 40 %-, то для ТЭЦ он может достигать 85 % (а 15 % составляют потери с уходящими газами энергетических и водогрейных котлов, с конденсацией той части пара, которая проходит в конденсатор (собственные нужды). Вторым показателем является выработка электроэнергии на тепловом потреблении.Ясно, что если, например, две ТЭЦ отпускают одинаковое количество тепла и имеют одинаковый коэффициент использования топлива, то из них лучше та, которая отпускает больше электроэнергии. Эти два показателя полностью характеризуют экономичность работы ТЭЦ. На практике и в отчетной документации ТЭЦ используют два других эквивалентных упомянутым выше показателям: привычный нам удельный расход условного топлива на производство электроэнергии bэ в г/(кВт-ч) и удельный расход условного топлива на производство 1 Гкал тепла bт в кг/Гкал. Для ТЭЦ bт = 150—170 кг/Гкал. Эти величины подсчитываются в соответствии с нормативными документами по распределению затраченного топлива на производство электроэнергии и тепла.

Типы тепловых электростанций. Классификация.

Тепловой электрической станцией называется комплекс оборудования и устройств, преобразующих энергию топлива в электрическую и (в общем случае) тепловую энергию. Тепловые электростанции можно классифицировать по различным признакам, 1. По назначению и виду отпускаемой энергии электростанции разделяются на районные и промышленные. Районные электростанции — это самостоятельные электростанции общего пользования, которые обслуживают все виды потребителей района (промышленные предприятия, транспорт, население и т.д.). Районные конденсационные электростанции, вырабатывающие в основном электроэнергию, часто сохраняют за собой историческое название — {государственные районные электростанции}. Районные электростанции, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию (в виде пара или горячей воды), называются теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), Как правило, ГРЭС и районные ТЭЦ имеют мощность более 1 млн кВт. Промышленные электростанции — это электростанции, обслуживающие тепловой и электрической энергией конкретные производственные предприятия или их комплекс, например завод по производству химической продукции. Промышленные электростанции входят в состав тех промышленных предприятий, которые они обслуживают. Их мощность определяется потребностями промышленных предприятий в тепловой и электрической энергии и, как правило, она существенно меньше, чем районных ТЭС. 2. По виду используемого топлива тепловые электростанции За конденсационными электростанциями, работающими на органическом топливе, во времена, когда еще не было атомных электростанций (АЭС), исторически сложилось название тепловых (ТЭС — тепловая электрическая станция). Именно в таком смысле ниже будет употребляться этот термин, хотя и ТЭЦ, и АЭС, и газотурбинные электростанции (ГТЭС), и парогазовые электростанции (ПГЭС) также являются тепловыми электростанциями, работающими на принципе преобразования тепловой энергии в электрическую. В качестве органического топлива для ТЭС используют газообразное, жидкое и твердое топливо. 3. По типу теплосиловых установок, используемых на ТЭС для Основой паротурбинных электростанций являются паротурбинные установки (ПТУ), которые для преобразования тепловой энергии в механическую используют самую сложную, самую мощную и чрезвычайно совершенную энергетическую машину — паровую турбину. ПТУ — основной элемент ТЭС, ТЭЦ и АЭС. Газотурбинные тепловые электростанции (ГТЭС) оснащаются газотурбинными установками (ГТУ), работающими на газообразном или, в крайнем случае, жидком (дизельном) топливе. Поскольку температура газов за ГТУ достаточно высока, то их можно использовать для отпуска тепловой энергии внешнему потребителю. Такие электростанции называют ГТУ-ТЭЦ. Парогазовые тепловые электростанции комплектуются парогазовыми установками (ПГУ), представляющими комбинацию ГТУ и ПТУ, что позволяет обеспечить высокую экономичность. ПГУ-ТЭС могут выполняться конденсационными (ПГУ-КЭС) и с отпуском тепловой энергии (ПГУ-ТЭЦ). 4. По технологической схеме паропроводов ТЭС делятся на блочные ТЭС и на ТЭС с поперечными связями. Блочные ТЭС состоят из отдельных, как правило, однотипных энергетических установок — энергоблоков. В энергоблоке каждый кот подает пар только для своей турбины, из которой он возвращается после конденсации только в свой котел. По блочной схеме строят все мощные ГРЭС и ТЭЦ, которые имеют так называемый промежуточный перегрев пара. Работа котлов и турбин на ТЭС с поперечными связями обеспечивается по-другому: все котлы ТЭС подают пар в один общий паропровод (коллектор) и от него питаются все паровые турбины ТЭС. По такой схеме строятся КЭС без промежуточного перегрева и почти все ТЭЦ на докритические начальные параметры пара. 5. По уровню начального давления различают ТЭС до критического давления и сверхкритического давления (СКД). Критическое давление — это 22,1 МПа (225,6 ат). ТЭС на сверхкритические параметры по техническим причинам выполняются с промежуточным перегревом и по блочной схеме.

Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС

Любая конденсационная паротурбинная электростанция включает в себя четыре обязательных элемента: - энергетический котел, или просто котел, в который подводится питательная вода под большим давлением, топливо и атмосферный воздух для горения. В топке котла идет процесс горения — химическая энергия топлива превращается в тепловую и лучистую энергию. Питательная вода протекает по трубной системе, расположенной внутри котла. Сгорающее топливо является мощным источником теплоты, которая передается питательной воде. Последняя нагревается до температуры кипения и испаряется. Получаемый пар в этом же котле перегревается сверх температуры кипения. Этот пар с температурой 540 °С и давлением 13— 24 МПа по одному или нескольким трубопроводам подается в паровую турбину; - турбоагрегат, состоящий из турбины, электрогенератора и возбудителя. Паровая турбина, в которой пар расширяется до очень низкого давления (примерно в 20 раз меньше атмосферного), преобразует потенциальную энергию сжатого и нагретого до высокой температуры пара в кинетическую энергию вращения ротора турбины. Турбина приводит электрогенератор, преобразующий кинетическую энергию вращения ротора генератора в электрический ток. Электрогенератор состоит из статора, в электрических обмотках которого генерируется ток, и ротора, представляющего собой вращающийся электромагнит, питание которого осуществляется от возбудителя; - конденсатор служит для конденсации пара, поступающего из турбины, и создания глубокого разрежения. Это позволяет очень существенно сократить затрату энергии на последующее сжатие образовавшейся воды и одновременно увеличить работоспособность пара, т.е. получить большую мощность от пара, выработанного котлом; - питательный насос для подачи питательной воды в котел и создания высокого давления перед турбиной. Таким образом, в ПТУ над рабочим телом совершается непрерывный цикл преобразования химической энергии сжигаемого топлива в электрическую энергию. Кроме перечисленных элементов, реальная ПТУ дополнительно содержит большое число насосов, теплообменников и других аппаратов, необходимых для повышения ее эффективности. Рассмотрим технологический процесс производства электроэнергии на ТЭС, работающей на газе (рис. 1). Основными элементами рассматриваемой электростанции являются котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или паротурбинная установка, преобразующая теплоту пара в механическую энергию вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор, трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии. Основным элементом котельной установки является котел. Газ для работы котла подается от газораспределительной станции, подключенной к магистральному газопроводу (на рисунке не показан), к газораспределительному пункту (ГРП) 1. Здесь его давление снижается до нескольких атмосфер и он подается к горелкам 2, расположенным в поде котла (такие горелки называются подовыми). Собственно котел представляет собой (вариант) П-образную конструкцию с газоходами прямоугольного сечения. Левая ее часть называется топкой. Внутренняя часть топки свободна, и в ней происходит горение топлива, в данном случае газа. Для этого к горелкам специальным дутьевым вентилятором 28 непрерывно подается горячий воздух, нагреваемый в воздухоподогревателе 25. На рис. 4.3.1. показан так называемый вращающийся воздухоподогреватель, теплоаккумулирующая набивка которого на первой половине оборота обогревается уходящими дымовыми газами, а на второй половине оборота она нагревает поступающий из атмосферы воздух. Для повышения температуры воздуха используется рециркуляция: часть дымовых газов, уходящих из котла, специальным вентилятором рециркуляции 29 подается к основному воздуху и смешивается с ним. Горячий воздух смешивается с газом и через горелки котла подается в его топку — камеру, в которой происходит горение топлива. При горении образуется факел, представляющий собой мощный источник лучистой энергии. Таким образом, при горении топлива его химическая энергия превращается в тепловую и лучистую энергию факела. Стены топки облицованы экранами 19 — трубами, к которым подается питательная вода из экономайзера 24. На схеме изображен так называемый прямоточный котел, в экранах которого питательная вода, проходя трубную систему котла только 1 раз, нагревается и испаряется, превращаясь в сухой насыщенный пар. Широкое распространение получили барабанные котлы, в экранах которых осуществляется многократная циркуляция питательной воды, а отделение пара от котловой воды происходит в барабане. Пространство за топкой котла достаточно густо заполнено трубами, внутри которых движется пар или вода. Снаружи эти трубы омываются горячими дымовыми газами, постепенно остывающими при движении к дымовой трубе 26. Сухой насыщенный пар поступает в основной пароперегреватель, состоящий из потолочного 20, ширмового 21 и конвективного 22 элементов. В основном пароперегревателе повышается его температура и, следовательно, потенциальная энергия. Полученный на выходе из конвективного пароперегревателя пар высоких параметров покидает котел и поступает по паропроводу к паровой турбине. Мощная паровая турбина обычно состоит из нескольких как бы отдельных турбин — цилиндров. К первому цилиндру — цилиндру высокого давления (ЦВД) 17 пар подводится прямо из котла, и поэтому он имеет высокие параметры (для турбин СКД — 23,5 МПа, 540 °С, т.е. 240 ат/540 °С). На выходе из ЦВД давление пара составляет 3—3,5 МПа (30—35 ат), а температура — 300— 340 °С. Если бы пар продолжал расширяться в турбине дальше от этих параметров до давления в конденсаторе, то он стал бы настолько влажным, что длительная работа турбины была бы невозможной из-за эрозионного износа его деталей в последнем цилиндре. Поэтому из ЦВД относительно холодный пар возвращается обратно в котел в так называемый промежуточный пароперегреватель 23. В нем пар попадает снова под воздействие горячих газов котла, его температура повышается до исходной (540 °С). Полученный пар направляется в цилиндр среднего давления (ЦСД) 16. После расширения в ЦСД до давления 0,2—0,3 МПа (2—3 ат) пар поступает в один или несколько одинаковых цилиндров низкого давления (ЦНД) 15. Таким образом, расширяясь в турбине, пар вращает ее ротор, соединенный с ротором электрического генератора 14, в статорных обмотках которого образуется электрический ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения потерь в линиях электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание собственных нужд ТЭС, а остальную электроэнергию отпускает в энергосистему. Пар, покидающий ЦНД турбины, поступает в конденсатор 12 — теплообменник, по трубкам которого непрерывно протекает охлаждающая вода, подаваемая циркуляционным насосом 9 из реки, водохранилища или специального охладительного устройства (градирни). На рис. 1 показана так называемая система оборотного водоснабжения с градирней. Градирня — это железобетонная пустотелая вытяжная башня высотой до 150 м и выходным диаметром 40—70 м, которая создает самотягу для воздуха, поступающего снизу через воздухо - направляющие щиты. Внутри градирни на высоте 10—20 м устанавливают оросительное (разбрызгивающее устройство). Воздух, движущийся вверх, заставляет часть капель (примерно 1,5—2 %) испаряться, за счет чего охлаждается вода, поступающая из конденсатора и нагретая в нем. Охлажденная вода собирается внизу в бассейне, перетекает в аванкамеру 10 (см. рис.1), и оттуда циркуляционным насосом 9 она подается в конденсатор 12.

Рисунок 1. Технологическая схема ТЭС, работающей на газе

|

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 730; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.216.145.175 (0.085 с.) |

= 15—20 °С можно получить давление в конденсаторе рк = 0,04—0,06 ат (3—4 кПа), а температура конденсирующегося пара будет составлять в соответствии с рис. 1.2 tк = 30—35 °С. Кроме того, для производства тепла Qr можно построить РТС, в водогрейном котле которой циркулирующая сетевая вода будет нагреваться, например, от 70 до 110 °С. При раздельном производстве QT тепла и N3 электроэнергии общая затрата тепла, которая будет получена из топлива, составит:

= 15—20 °С можно получить давление в конденсаторе рк = 0,04—0,06 ат (3—4 кПа), а температура конденсирующегося пара будет составлять в соответствии с рис. 1.2 tк = 30—35 °С. Кроме того, для производства тепла Qr можно построить РТС, в водогрейном котле которой циркулирующая сетевая вода будет нагреваться, например, от 70 до 110 °С. При раздельном производстве QT тепла и N3 электроэнергии общая затрата тепла, которая будет получена из топлива, составит:

— КПД котла, составляющий 90—94 %.

— КПД котла, составляющий 90—94 %. и Qt составит:

и Qt составит:

— очень важная характеристика, называемая выработкой электроэнергии на тепловом потреблении.

— очень важная характеристика, называемая выработкой электроэнергии на тепловом потреблении. Q =

Q =

<1, то всегда

<1, то всегда